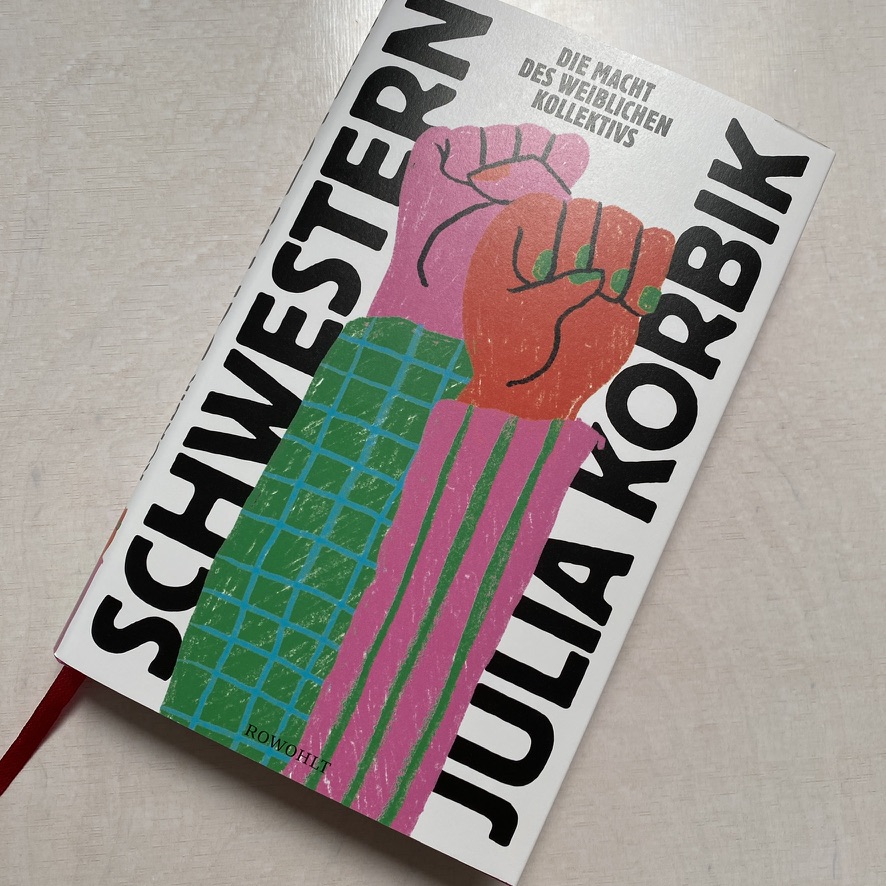

Die Macht des weiblichen Kollektivs

Inhalt

«Sisterhood is powerful!, und es gibt viele Beispiele, die das belegen. Die zeigen, was passiert, wenn Frauen sich zusammentun und solidarisch füreinander eintreten, wenn sie gemeinsam für ihre Anliegen kämpfen. Denn, das lehrt die Geschichte: Tun es Frauen nicht selbst, tut es im Zweifelsfall auch niemand anderes für sie.»

Eine Darstellung des Feminismus, wie er sich in den letzten Jahren entwickelt hat, die Vorstellung einzelner Feministinnen und Strömungen. Eine Analyse der Schwierigkeiten, die ihn seit jeher begleiten, allen voran die Konzentration auf das Trennende, die Exklusion statt Integration von unterschiedlichen Bedürfnissen und Kampfthemen. Und nicht zuletzt ein Aufruf zu mehr Miteinander, zu emphatischem Hinhören und gemeinsam Einstehen für die Sache, die allen gemeinsam ist: Eine gerechtere Welt mit mehr Gleichberechtigung – für alle.

Gedanken zum Buch

«Feminismus, das ist kollektive Stärke, ist schwesterliches Handeln. Das Wir kommt dort vor dem Ich. Für Feministi:innen ist es deshalb wichtig, sich nicht vereinzeln zu lassen – und sich daran zu erinnern, dass das Kollektiv Macht besitzt.»

Schaut man auf den Feminismus – nicht mal nur heute, die Tendenz gab es immer -, sieht man nicht nur eine Spaltung desselben, sondern eine regelrechte Zerstückelung. Jeder ist in eigener Sache unterwegs, wirft dem anderen vor, dass dieser nur seine sieht und hält es ja eigentlich genauso. Es wird sich zu stark an den Unterschieden aufgerieben, statt das Verbindende zu sehen, nämlich den Kampf für eine Gesellschaft, in der jeder und jede in seinem Sosein mit ihren Anliegen, Fähigkeiten und Bedürfnissen adäquate Chancen und Möglichkeiten hat. Es wäre viel mehr getan, sich zusammen um das gemeinsame Ziel zu kümmern, als sich in Kleingrüppchen persönlichen Einzelinteressen zu verschreiben.

«Sprache kann dabei helfen, verschiedene Aspekte des Frauseins auszudrücken… Allerdings, das müssen wir uns bewusst machen, ist Sprache nichts, das eins zu eins repräsentieren kann. Wir werden sprachlich nie alles ausdrücken, alle Menschen ansprechen können.»

Ein sehr präsentes Thema ist die Sprache. Die Frage, ob der Genderstern nun relevant ist oder nicht und alles, was damit zusammenhängt, nimmt unglaublich viel Raum ein, so dass es oft scheint, die lebenszentralen Themen wie Armut für Frauen, ungleiche Chancen auf dem Arbeitsmarkt, Gewalt gegen Frauen und viele mehr treten dagegen zu sehr in den Hintergrund. Bei Lichte betrachtet mag an den Sprachregelungen etwas sein, impliziert man, dass Sprache Realität abbildet und mit einer Veränderung derselben auch die Realität in den Köpfen verändert würde, was zu einem anderen Verhalten führen würde. Ich wage das zu bezweifeln. Wer Hunger hat und sein Kind nicht ernähren kann, wird sich nicht vertreten fühlen von um Sterne kämpfenden Feministinnen. Die, welche dort stehen und sich nicht vertreten fühlen durch falsche Verwendung von Worten, tun das oft von einem bildungshohen Stuhl aus und mit vollem Magen.

Das gleiche Problem sieht man in der Politik generell: Die aktuellen Themen der Linken sind selten die, welche die Menschen betreffen, für welche die Linke einmal stand: Arbeiter, Armutsgefährdete, sozial Benachteiligte, etc. Diese fühlen sich in der Folge nicht mehr gesehen und gehört von ihren Parteien und suchen welche, die ihnen aus dem Herzen zu sprechen scheinen – die rechten Parteien mit all ihren Versprechungen.

Wir müssen da dringend umdenken und uns primär wirklich relevanten Themen zuwenden. Schlussendlich ist das Argument, wenn man früher in der männlichen Form kommunizierte, sei die Frau nicht mitgemeint gewesen, deswegen bräuchten wir heute andere Wörter, obsolet, da wir wissen, dass sie heute mitgemeint ist (sein muss).

«Ein winziger Stein, aus dem viele Steine werden. Die dann, irgendwann, hoffentlich zu konkreten Veränderungen führen.»

Wie oft denkt man, dass alles, was man tun kann, nichts bringt. Wie oft resignieren wir, statt für uns einzustehen. Wir mögen nicht die Welt retten können, schon gar nicht von heute auf morgen, denn Veränderungen brauchen Zeit, aber: Es ist möglich. Langsam, in kleinen Schritten, kontinuierlich. Ich bin überzeugt, dass Dinge sich verändern, langfristig, wenn Menschen sich einsetzen, in ihrem Umfeld dafür sorgen, dass die Welt so aussieht, wie sie gewünscht ist. Das wird Kreise ziehen, wird sich ausweiten. Und immer daran denken: Gemeinsam sind wir stark.

«Die Andere ist nicht die Grenze meiner Freiheit, sondern ihre Basis: Sie erlaubt mir, mich zu verändern. Nur Differenz ermöglicht neue Perspektiven, ermöglicht neues Denken und Handeln. Feministisches Denken und Handeln. Nur so können wir wachsen – einzeln und gemeinsam.»

Fazit

Intelligent, aufschlussreich und anregend geschrieben – Wie sich Feminismus über die Zeit entwickelt hat und was wir uns von ihm wünschen und erhoffen für die Zukunft. Nichts Neues, aber das Alte gut zusammengefasst.

Zur Autorin

Julia Korbik ist freie Journalistin und Autorin in Berlin. Bei Rowohlt erschien von ihr zuletzt Oh, Simone! Warum wir Beauvoir wiederentdecken sollten sowie die Graphic Novel Simone de Beauvoir. Ihre journalistischen Schwerpunkte sind Politik und Popkultur aus feministischer Sicht. Für ihre Arbeit wurde sie mit dem Luise-Büchner-Preis für Publizistik ausgezeichnet.

Angaben zum Buch

- Herausgeber : Rowohlt Buchverlag; 1. Edition (30. Januar 2024)

- Sprache : Deutsch

- Gebundene Ausgabe : 256 Seiten

- ISBN-13 : 978-3498003722