Es gab mal eine Zeit, da war die Welt noch in Ordnung. Männer hatten das Sagen und Frauen das Nachsehen. Während die grossen Männer in der grossen weiten Welt Geschäfte trieben und ihre Macht genossen, pflegten die Frauen zu Hause, was es zu pflegen gab, haushalteten, waren brav und unauffällig, fragten nett um Erlaubnis, wenn sie was wollten (was ihnen nicht zustand eigentlich, aber sie konnten es ja versuchen), und liessen den guten Mann Chef sein. Plötzlich begehrten einige auf. Sie fanden, das sei so nicht rechtens, sie wären auch Menschen und hätten auch das Recht, als solche mit Freiheiten und Möglichkeiten zu leben. Frauenbewegungen kämpften dafür, ungern gesehen von den Männern (und patriarchats-treuen Frauen), die auch gleich auf dem Platz standen und die kämpfenden Frauen verunglimpften. Mannsweiber seien sie. Hässlich. Primitive Phantasien, was man mit ihnen machen könnte oder müsste, um sie wieder zur Vernunft zu bringen, kursierten.

Nun denn, sie wurden nicht zur Vernunft gebracht, sondern setzten sich für ihre Rechte ein, von welchen sie auch einige umsetzten. In drei Wellen überfluteten sie die Welt mit ihren Forderungen, in drei Wellen kämpften sie immer wieder neu um Rechte wie den Zugang zu Bildung, das Wahlrecht, das Recht am eigenen Körper, Gleichberechtigung am Arbeitsplatz und vieles mehr. Sie kämpften erfolgreich, aber sicher noch nicht zu Ende.

Irgendwie war die Welt immer noch in Ordnung. Es gab Frauen und Männer und ein paar, die aus der Reihe tanzten – aber mein Gott, Spinner gibt es ja immer. Doch dann kamen die daher und befanden, dass sie nicht mehr die Spinner sein wollten, dass sie eine Berechtigung hätten, so zu sein, wie sie waren und damit als vollwertige Menschen anerkannt werden wollten. Mein Gott, wenn jeder will, wie er grad lustig ist, wo kämen wir da hin? Wie konnten die es wagen, an einem so sakrosankten Weltbild zu rütteln, das doch jedem einigermassen vernünftigen Mensch einleuchten müsste?

Müsste es wirklich? Simone de Beauvoir schrieb in ihrem Buch „Das andere Geschlecht“ den berühmt gewordenen Satz:

„Man wird nicht als Frau geboren, man wird zur Frau gemacht.“

Sie meint damit, dass man zwar mit einem biologischen Geschlecht auf die Welt kommt, danach aber durch die Sozialisation mit Erwartungen und Zuschreibungen bedacht wird, welche aus einem das machen, was in der Gesellschaft als Frau bezeichnet wird. Damit einher gehen Rollenbilder, Verhaltensweisen und Möglichkeiten. Eigenschaften werden als weiblich definiert, andere als männlich, es ist gefordert, dass die jeweiligen Kinder die passenden an den Tag legen. Tun sie das nicht, stören sie das System und das wird ungern gesehen und teilweise auch mit harten Mitteln bestraft.

Erich Fromm schrieb in seinem Klassiker „Die Kunst des Liebens“, ein Mensch sei nur dann in sich ganz, wenn er sowohl die männliche wie die weibliche Polarität in sich lebe. Jeder Mensch, so Fromm, trägt also alles in sich selber und kann dem auch Ausdruck geben. Ganz sind wir erst, wenn wir nicht alles auf einer Seite suchen, sondern uns auf der ganzen Bandbreite der Möglichkeiten ausleben. So gesehen wäre jeder Mensch eine Ansammlung von Eigenschaften, die sich zwischen diesen Polen bewegen. Damit ergäbe sich kein duales Menschenbild, sondern ein pluralistisches. Und dem sollten wir, wie ich finde, Rechnung tragen.

Nun ist aber die Gesellschaft dahin gegangen und hat gefordert, dass eine Hälfte Mensch nur noch den einen Pol beackere, die andere den anderen. Und die Gesellschaft hat auch noch bestimmt, welcher Pol höher zu bewerten und damit zu stellen sei: Der männliche. Zurück blieben halbe Wesen, die sich gegenüberstanden und in obere und untere eingeteilt waren. Ein gelingendes Leben ist so schon schwierig, ein gelingendes Miteinander als Freie unmöglich. Unterdrückung musste sein, sonst wäre das Konstrukt auseinander gebrochen. Und so leben wir in einer Gesellschaft, die diese über Jahrzehnte eingerichtet und behauptet hat, die so tief in unseren Köpfen verankert ist, dass wir sie oft gar nicht mehr wahrnehmen, weil sie wie natürlich gegeben abläuft.

Frauen wollten sich das nicht gefallen lassen, sie gingen auf die Barrikaden, fingen zu kämpfen an. Sie kämpften für Zugang zu Schule und Studium, das Recht, arbeiten zu gehen, zu wählen und über ihren Körper selber entscheiden zu dürfen. Sie setzten sich ein für gerechtere Arbeitsbedingungen und gleichberechtigte Möglichkeiten und Bezahlungen. Sie erreichten viel, aber es ist auch noch viel zu tun. Während in einigen Köpfen noch die Wahnvorstellung herumgeistert, das sei ein Kampf von Frauen gegen Männer, ist vielen klar, dass es ein gemeinsamer Kampf gegen ein ungerechtes System sein soll, das beide in Rollenmuster presst, welche ihnen nicht wirklich entsprechen.

Leider klingen viele Mittel, mit denen man Ungleichheiten beseitigen will, in der Tat mehr nach einem Kampf als nach einer gemeinsamen Strategie. Die Einführung einer Quote zum Beispiel vermittelt vielen, dass hier (männliche) Köpfe rollen müssen, um neuen Platz zu schaffen, oder aber dass Männer fortan weniger Chancen haben als Frauen, die bevorzugt behandelt würden. Die Zahlen in Firmen sprechen nach wie vor eine deutlich andere Sprache. Und doch bleibt die Frage, ob die Quote die richtige Massnahme ist, zumal sie einfach eine neue Grenze eröffnet, über die sich dann streiten lässt. Denken wir zurück an den Anfang, haben wir ja nun mindestens drei Geschlechter, die es zu berücksichtigen gilt. Dazu kommt, wie es mit Menschen mit Behinderung oder solchen mit Migrationshintergrund ist? Was ist mit Hautfarbe und sexueller Orientierung? Vielleicht wären auch Veganer und Fleischfresser noch zu berücksichtigen? Was sind also aussagekräftige Argumente für die Besetzung einer Stelle und wie wollen wir fortan unsere Firmen (und andere Formen der in irgendeiner Form gemeinschaftlichen Teilhabe) zusammenstellen?

In meinen Augen gibt es nur eine Lösung: Es gilt, endlich zu dem Bewusstsein zu kommen, dass das Verbindende von allen das Menschsein ist. Wenn wir davon ausgehen, dass jeder Mensch Anteile von allem hat, dass er aus verschiedenen Eigenschaften zusammengesetzt ist, die sich auf einer Bandbreite zwischen zwei Polen bewegen, die aktuell gesellschaftlich konnotiert sind, eigentlich aber nur als gegensätzlich und ohne Bewertung festzustellen sind, würde all das irrelevant. Das gilt auch für Hautfarben, von denen es unzählige Schattierungen und Farbausprägungen gibt, sowie weiteren Kriterien. So kämen wir zu einem Menschenbild, das alle umfasst, zu einer Gesellschaft, in welcher jeder frei mit Goethe denken könnte:

„Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein.“

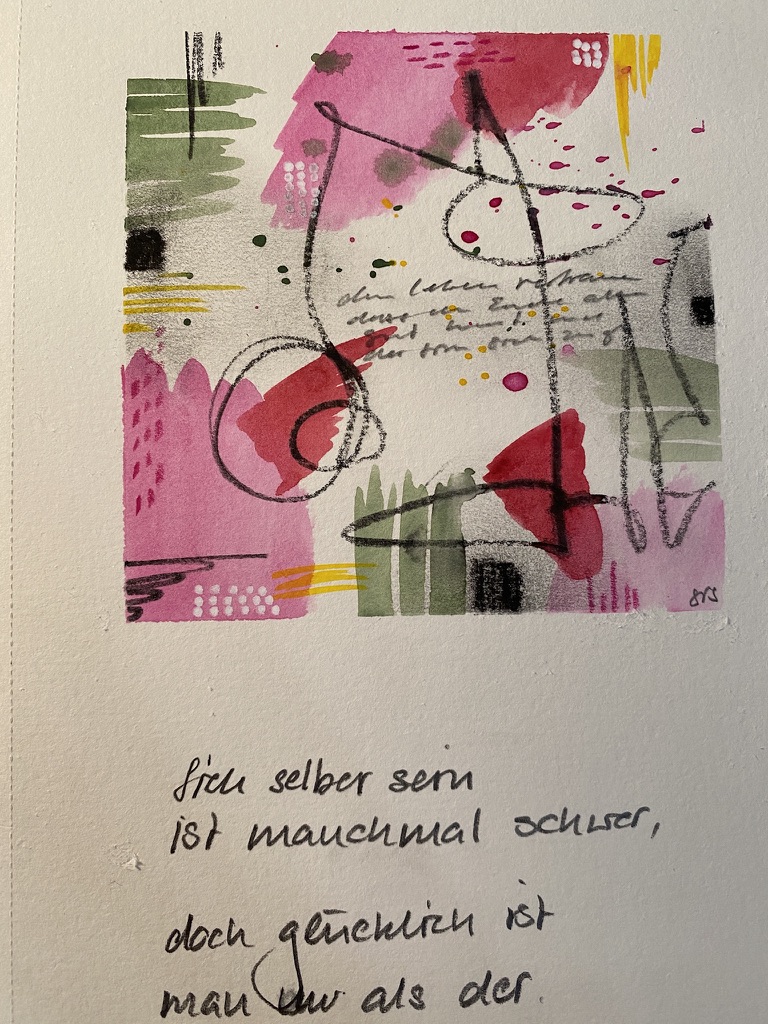

Das einzige Problem, das ich nun noch sehe, ist das der eigenen Identifikation. Was bin ich denn nun? Frau? Mann? Beides? Nichts von alledem? Reicht „Ich“?