Zusammen-Sein

Zusammen ist man

sehr allein,lässt man allein

sein eig’nes Sein.

Schlagwort: Lyrik

Götterfreuden

Ich sprech’ mitunter sehr gehoben,

manche nennen’s auch verschroben,

wird doch aus ‘nem Furz kurzum

Fehlzündung aus Elysium.

Ein Rülpser heisst – das ist O-Ton:

«Kuss und Gruss von Gott Pluton.

Da haben wir die Götterwelt,

sie lebt sich aus, wie’s ihr gefällt.

©Sandra von Siebenthal

#abcdeslesens – K wie Mascha Kaléko

Ein Leben auf der Flucht, ein Leben als Heimatlose, so könnte man Mascha Kalékos Leben beschreiben. Schon als Kind musste Mascha Kaléko immer wieder weiterziehen, die Heimat verlassen, eine neue finden. Immer wieder spürte sie das Gefühl der Heimatlosigkeit, der Haltlosigkeit, und auch den Drang, sich wieder neu einzurichten, zurechtzufinden.

Mascha Kaléko sprach nicht nur von einem Leben, sondern von deren sechs. Sie hat ihr Leben selber in sechs Etappen[1] eingeteilt:

Erstes Leben: Mascha allein

Zweites Leben: Mascha und ihr erster Mann, S. Kaléko

Drittes Leben: Mascha und ihr zweiter Mann, Chemjo Vinaver

Viertes Leben: Mascha, Chemjo und ihr Sohn Steven

Fünftes Leben: Mascha und Chemjo ohne Steven

Sechtes Leben: Mascha allein

und sie hat darüber ein Gedicht geschrieben:

Das sechste Leben

Eine Katze hat neun

Ich brachte es auf fünf

Das erste war keines

Aber das zählte fast doppelt.

Angst, Hunger, Dunkel

Dann kam die Liebe

Und der Tag schien wieder möglichLeben Nummer zwei

Bootfahrt auf dem Wasser

Der Jugend.Nummer drei begann, da hörte

Nummer zwei auf.

Sturm rüttelte am Dach

Die Seidendecke zerriss

Und wir lagen im Gras

Deckten uns zu mit der weissen Wolke

Auf blauem Grund.Nummer vier begann damit, dass

Aus Zweien Drei wurden

Es war ein Märchen

Wunder schon zum Frühstück

Und Zauber am Abend

Wir ritten über das Weltmeer

Trockenen Fusses

Pfeile trafen dicht daneben

Die Glut versengte uns nicht

Wir flogen im Schatten der

Schutzengel-SchwingenAlle drei die Gott liebte.

Dann nahm er uns das Kind

Schon war es ein Mann geworden

Ein Gott…Und wieder allein, doch nicht

Wie zuvor, da zwei zu sein genügte…*

Gerade aber diese vielen Ortswechsel förderten auch etwas bei Mascha Kaléko, was ihr später zugutekommen sollte: Den Umgang mit Sprache. Aus der Überzeugung heraus, dass man weniger fremd an einem Ort ist, wenn man dessen Sprache spricht, eignete sie sich schnell die Berliner Mundart an und sie entwickelte ein feines Sensorium für die Mentalität der Menschen da. Es gelang ihr so, sich zu assimilieren, «einer von ihnen» zu werden, was ihr sehr wichtig war. Dieses Feingefühl für Menschen hört man ihren Gedichten an, eine pointierte Grossstadtlyrik entstand, die das ganz normale Leben damaliger Zeit beschrieb. Der Erfolg liess nicht lange auf sich warten, innerhalb weniger Jahre gehörte Mascha Kaléko zur literarischen Szene Berlins.

Frühling über Berlin

Sonne klebt wie festgekittet,

Bäume tun, als ob sie blühn.

Und der blaue Himmel schüttet

Eine Handvoll Wolken hin.Grossstadtqualm statt Maiendüfte,

– Frühling über Gross-Berlin! –

Süse wohlbekannte Düfte…

Stammen höchstens von Benzin.*

(…)

Mascha Kaléko beschreibt in ihren Gedichten den ganz normalen Alltag, das ganze Leben angefangen von den Strassen in den Städten, hinein in die Büros der Arbeitswelt und weiter in die Schlafzimmer der einfachen Menschen. Mit klarem Blick und ebensolcher Sprache legt sie dem Leser ein Stimmungsbild vor, welches den Blick für die Realität öffnet.

Wir wachten auf. Die Sonne schien nur spärlich

Durch schmale Ritzen grauer Jalousien.

Du gähntest tief. Und ich gestehe ehrlich:

Es klang nicht schön. – Mir schien es jetzt erklärlich,

Dass Eheleute nicht in Liebe glühn.(…)

Wie plötzlich mich so viele Dinge störten!

– Das Zimmer, du, der halbverwelkte Strauss,

Die Gläser, die wir gestern Abend leerten,

Die Reste des Kompotts, das wir verzehrten.

…Das alles sieht am Morgen anders aus.*(…)

Mascha Kalékos Lyrik kurz beschrieben, gliche einem Rezept: Man nehme einen offenen Blick aufs Leben mit seinen Details aus dem Alltag, wähle einen lockeren Ton, füge eine Prise Humor dazu, und würze mit einer Spur Melancholie. Die Menschen erkannten sich wieder mit ihren Ängsten, Sorgen, Hoffnungen – wohl mit ein Grund für ihren Erfolg. Trotzdem hob sie nicht ab, wurde sie nicht übermütig oder gar überheblich. Im Gegenteil: Als ihr eine Zeitung das Angebot machte, jeden Montag ein Gedicht veröffentlichen zu können und dies sogar zu einem stattlichen Honorar, lehnte Mascha Kaléko ab – sie hatte Angst, dem nicht gewappnet zu sein:

«Dazu muss ich allerdings gestehen, dass ich an einer quälenden Furcht litt. Kaum, dass mir etwas Ordentliches gelungen war, so vermeinte ich, dies wäre das Letzte! Nie wieder würde mir derartiges glücken. Unter dieser Mysteriösen Qual litt ich anfangs unsäglich.»[2]

Nach gutem Zureden entschied sie dann doch anders und es kam zu den wöchentlichen Gedichten.

Mascha Kalékos Leben war mit vielen Schwierigkeiten gepflastert. Mit der tief gefühlten Entwurzelung durch die Flucht in der Kindheit fing es an, damit ging es später auch weiter. Als ihre Bücher von den Nationalsozialisten verboten wurden, emigrierten sie, ihr Mann und der gemeinsame Sohn über Frankreich in die Staaten. Wegen des ausbleibenden Erfolgs ihres Mannes, dem Dirigenten und Musikwissenschaftler Chemjo Vinaver, lag es an ihr, die Familie zu ernähren, was sie unter anderem mit dem Verfassen von Werbetexten machte, daneben schrieb sie Kindergedichte. Dass es in der Zeit zu vielen Streitereien zwischen den Eheleuten kam, machte alles noch schwerer.

«Ich gehe langsam aber sicher zugrunde. Ich weiss nicht, warum wir uns gegenseitig das Leben verbittern. […] ich fühle, wie alles zerbricht, was ich in meinem Innern aufgebaut hatte, und auch was im Äusseren begonnen hat, mein Leben zu sein, ist im Grunde nur eine Qual. […] leider ist er nicht der Mann für mich, neben ihm sterbe ich täglich einen neuen Tod. Ohne ihn würde ich nur einmal sterben. Aber dafür einen gründlichen Tod, von dem man nicht wiederkehrt. Ich möchte einschlafen, um nie wieder zu erwachen.»

Doch sie gab nicht auf, sie kämpfte weiter und irgendwann konnten sie auch wieder nach Deutschland zurück, wo endlich auch wieder Publikum für ihre Gedichte wartete, wo sie wieder aufblühen konnte. Doch es folgte der nächste Umzug: Ihrem Mann zuliebe zog sie mit diesem nach Jerusalem, wo sie sehr unter der sprachlichen und auch kulturellen Isolation litt, heimisch fühlte sie sich nie.

Der Fremde

Sie sprechen von mir nur leise

Und weisen auf meinen Schorf.

Sie mischen mir Gift in die Speise.

Ich schnüre mein Bündel zur Reise

Nach uralter Vorväter Weise.

Sie sprechen von mir nur leise.

Ich bleibe der Fremde im Dorf.**

Das Melancholische ihres Wesens wird stärker, nicht nur der Ton ihrer Gedichte wird pessimistischer, auch die Themen ändern sich: Einsamkeit, Aussenseitertum, Vergänglichkeit stehen nun im Zentrum.

Resignation für Anfänger

Suche du nichts. Es gibt nichts zu finden,

Nichts zu ergründen. Finde dich ab.

Kommt ihre Zeit, dann blühen die Linden

über dem frischgeschaufelten Grab.Kommt seine Zeit, dann schwindet das Dunkel,

funkelt das wiedergeborene Licht.

Nichts ist zu Ende. Alles geht weiter.

Und du wirst heiter. Oder auch nicht.Zwischen Vergehen und Wiederbeginnen

liegt das Unmögliche. Und es geschieht.

Wie und Warum waren nie zu ersinnen.

Neu erklingt dem Neuen das uralte Lied.Geh nicht zu Grunde, den Sinn zu ergründen.

Suche nicht. Dann magst du ihn finden.*

Und dann schlug das Schicksal erneut zu, erst mit dem Tod des Sohnes, dann mit dem Tod ihres Mannes.

Auf Reisen

Ich gehe wieder auf Reisen

Mit meiner leisen

Gefährtin, der Einsamkeit.Wir bleiben zu zweien einsam

Und haben nichts weiter gemeinsam

Als diese Gemeinsamkeit.Die Fremde ist Tröstung und Trauer

Und Täuschung wie alles. Von Dauer

Scheint Traum nur und Einsamkeit.**

Ihre Schreibkraft flackerte nochmals kurz auf, ein produktives Jahr folgte, bis Mascha Kaléko 14 Monate nach ihrem geliebten Chemjo auch starb.

[1] zit. nach Gisela Zoch-Westphal: Aus dem Leben der Mascha Kaléko

[2] zit. nach Jutta Rosenkranz: Mascha Kaléko

_____

* zitiert nach „Die paar leuchtenden Jahre“ © 2003 dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München – zu kaufen direkt beim Verlag: HIER

** zitiert nach „In meinen Träumen läutet es Sturm“ © 1977 dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München – zu kaufen direkt beim Verlag: HIER

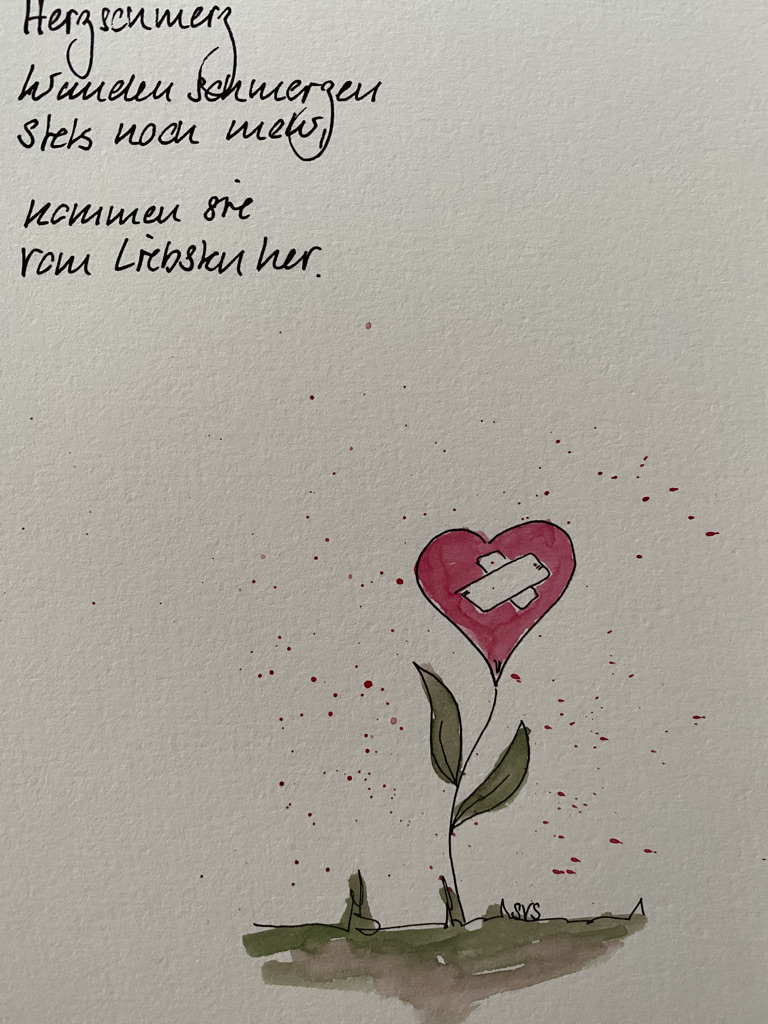

Herzschmerz

Gottesopfer

Mir ging die Welt

verloren,

denn meine Welt

warst du.

Hatten uns ewig

geschworen,

doch ewig verflog

im Nu.

Bin ein Ruder nur

eines Kanus,

der Boden hat

ein Loch.

Du warst statt

Fides Janus

und damit mein

Moloch.

©Sandra von Siebenthal

Der Rose Abgesang

Es hängen die Köpfe,

die Blätter sind welk,

der Duft ist verflogen,

das Zartrot verblasst.

Das Leben geschwunden,

es lauert der Tod,

und doch ist da Schönheit

in letzter Not.

Ich schaue wehmütig,

mit schwerem Herz hin,

wie schnell doch das Leben

im Glase verrinnt.

Das nächste Mal lass ich

die Blüte wohl steh’n,

und will ihre Schönheit

von Ferne anseh’n.

Und irgendwann werde

auch ich einmal bleich;

ach gäb’ es für mich dann

ein Mittel dem gleich.

Das Leben ist endlich,

es nimmt seinen Lauf,

und kommt dann das Ende,

dann trinken wir drauf!

©Sandra von Siebenthal

Abschied von Erich Fried

Es heisst Abschied nehmen. Abschiede sind immer auch ein kleiner Tod, vor allem dann, wenn einem etwas/jemand am Herzen liegt. Die Lyrik ist mir wichtig und ich finde – wie es auch der Spruch von Goethe auf meiner Seite sagt – dass ein Tag ein besserer ist, wenn man ein Gedicht liest. Gedichte sind ganze Welten in wenige Zeilen verpackt, Gedichte verbinden, indem sie Gefühle freilegen, mit denen man sich in Verbindung bringen kann. Gedichte sind wertvoll, heilsam, Zeit schenkend, nährend. Leider haben wir das in unserer Zeit viel zu weit aus den Augen verloren. Dem wollte (und will es noch) ich Abhilfe verschaffen. Und ich fiel dabei aus allen Wolken, als ich plötzlich eine Mail vom Wagenbach Verlag in meiner Inbox hatte.

Wenn ich nicht die Gedichte von Erich Fried aus dem Blog lösche, würden rechtliche Schritte eingeleitet (immerhin kam erst die Drohung, nicht gleich die Klage). Es war ein Schlag, ich versuchte, meine Sicht darzulegen, da ich ja nicht eigennützig handelte, sondern durch jede Empfehlung dem Verlag auch gedient sei – es half nichts. Entweder ich zahle für die Rechte oder ich lösche.

Ich trage diesen Blog selber finanziell, so viel Freude manches bereitet (mir und denen, die es lesen), so wenig wird es fremdfinanziert. Deswegen bin ich nicht bereit, für von mir geleistete Arbeit, die durchaus auch Werbung sein kann, noch zu bezahlen. Und so bleibt mir nur der eine Schritt:

Ich habe alle Gedichte gelöscht, die Texte belassen. Die Texte sind meine, die Gedichte muss man nun leider anderswo suchen. Es wird auf meiner Seite aber keine Gedichte von Erich Fried mehr geben. Und drum heisst es also nun Abschied nehmen. Ich mochte seine Gedichte sehr, ich fand ihn als Person spannend, ich mochte die Auseinandersetzung mit beiden. Fortan werde ich mich auf andere Lyriker konzentrieren.

Das ist zum Glück nicht nur Verlust, sondern auch Freude. Ich spielte in den letzten Tagen schon oft mit dem Gedanken, mich auf wenige zu konzentrieren. Das erlaubt mir, mehr in die Tiefe zu gehen. Daneben möchte ich aber den offenen Blick auf die Lyrik behalten, immer wieder zum Lesen derselben anregen und hoffen, es schwappt ein wenig der Leidenschaft über.

Erich Fried wurde zu Lebzeiten der «Stören-Fried» genannt, weil er ein unbequemer Charakter war. Nun bin ich offenbar zu einem ebensolchen im rechtlichen Getriebe der Verlagsanstalt geworden. Mea culpa.

Wetterumschwung

Blätter tanzen sanft im Wind, sie hören

wohl die Himmelstöne leise spielen,

geben sich dem zärtlich hin und leben

damit unbeschwerte Ewigkeiten.

Strahlenhelles Sonnengleissen lässt die

Glitzerplättchen schimmernd schweifen,

Vögel singen, jubilieren, feiern

diese freudentollen Festmomente.

Hinter fernen Hügelketten hangen

graue Wolkenbetten, tragen in sich

alles Dunkle, dem wir beide bis vor

kurzem hilflos ausgeliefert waren.

Diese heut’gen Lichterreigen bringen

Hoffnung und vor allem Dankbarkeiten!

©Sandra von Siebenthal

Ich und Du und Wir

Es wünscht sich oft

einer partout,

als Ich zu sein

mit einem Du.

Denn ist man erst

einmal zu zweit,

erscheint das Glück

gar nicht mehr weit.

Bloss oft ist ein

Zusammensein

viel mehr allein

als ganz allein…

Der and’re ist

im Anderssein

ein Dorn im Auge,

eine Pein,

weil keiner mehr

den andern sieht,

ins innere Exil

entflieht.

Nur macht erst dieses

Selbstsosein

aus Ich und Du

ein Sein zu zwein.

©Sandra von Siebenthal, Juni 21

Kleine Poesie – Durchblick

#abcdeslesens – Hermann Hesse (2.7.1877 – 9.8.1962)

«Ich wollte ja nichts als das zu leben versuchen, was von selber aus mir herauswollte.»

Hermann Hesse wollte schreiben. Schon als Zwölfjähriger war ihm klar, dass er Dichter werden wollte, wobei er mit diesem Wunsch vergebens auf den Zuspruch seiner Eltern und Lehrer hoffte, welche selber zwar Dichtung sehr verehrten, den Berufswunsch für einen jungen Menschen ablehnten, zumal andere Pläne bestanden: Pfarrer sollte der Missionarssohn werden. Als Zwangsmassnahmen hin zu diesem Ziel scheitern, wird Hermann Hesse zur «Schande für die Eltern» erklärt, etwas, das auf ihm lastet, will er doch bei allen eigenen Träumen auch ein guter Sohn sein. Und so wurde er zerrissen zwischen den eigenen und fremden Ansprüchen an sein Leben, wobei er eingestand, dass er selber zu wenig an sich geglaubt hat und auch darunter leidet.

Es sollte nicht der letzte Konflikt bleiben, bei welchem er innerlich zerrissen wurde. Hesse absolvierte schliesslich eine Buchhändlerlehre, las daneben viel und veröffentlichte noch während der Lehre seinen ersten Gedichtband, kurz darauf die erste Prosasammlung – beides ein voller Misserfolg, was die Verkaufszahlen anbelangte. Zum Glück brachte ihn das nicht von seinem Wunsch zu schreiben ab.

Die nächste Zerreissprobe sollte seine Ehe sein, die wegen psychischer Probleme, welche sowohl bei Hesse wie bei dessen Frau verstärkt auftraten, und verschiedener Dissonanzen später auch geschieden wurde. Vom Kriegsdienst wurde er aus Krankheitsgründen befreit, trotzdem sollte dieser zu einem Wendepunkt in seinem Leben werden, wie Hesse einmal sagte: Nachdem er in der Neuen Zürcher Zeitung einen Artikel geschrieben hatte, in welchem er vor nationalistischer Polemik warnte, kam er unter die Räder. Er wurde von der Presse und von Lesern angegriffen, Freunde distanzierten sich. Als weitere Schicksalsschläge kamen kurz darauf noch der Tod seines Vaters und eine schwere Erkrankung dazu. Kurz: Es reichte und Hesse stieg aus, er zog allein in den Tessin. Siddharta entstand, eine neue Geliebte trat ins Leben, die seine zweite Frau wurde, was sie nicht lange blieb, weitere Werke entstanden, eine dritte Ehefrau trat auf.

Verarbeitet hat er vieles aus seinem Leben in seinen Romanen, sowohl die Mühen in den Schulanstalten wie auch die Suche des Menschen nach seinem Weg und nach Sinn auf diesem. Und so manches Gedicht klingt, als hätte da einer geschrieben, der genau wusste, was er braucht, wenn das Leben schwierig ist.

Hermann Hesse blieb zeitlebens ein Zerrissener, einer, der immer wieder hinschaute, sich durchleuchtete und nicht nur mit Schönem ans Tageslicht kam dabei. Er sah sich selber pendeln zwischen einerseits Mörder, Tier und Verbrecher und andererseits Moralist mit Streben nach Harmonie und Edelmut. Zwar erkannte er beide Seiten als durchaus wichtig, ging mit der Erkenntnis aber mit seiner Dichtung ins Gericht, die er als zu schön und harmonisch und damit verlogen deklarierte. So blieb er ein Mensch, der immer wieder den eigenen Weg suchte, was ihm wenig Glück gebracht zu haben scheint.

Glück

Auf den Text muss leider aus urheberrechtlichen Gründen verzichtet werden, man kann das Gedicht aber HIER nachlesen.

____

*Gedichte zitiert nach Hermann Hesse: Die Gedichte, Suhrkamp Verlag.

Trauben in Nachbars Garten

Man kann wohl schlicht

nicht alles haben,

denn so manches

schliesst sich aus.

Will man in fremden

Gärten graben,

kauft man besser

sich kein Haus.

So mancher denkt,

das geht doch beides,

gräbt so fröhlich

vor sich hin.

Doch geht die Chose

in die Hose,

ist die Fröhlichkeit

dahin.

So ist es halt

in diesem Leben,

alles hat so

seinen Preis:

die kurze Freud,

die bunte Pracht,

legt manches Glück

auf Eis.

©Sandra von Siebenthal

inmirdrin

was wird werden

wie mal leben

dreht es ständig

im gewind

plagen ängste

wogen sorgen

überborden

inmirdrin

schwarze schwaden

graue gräber

tausend tode

nirgends sinn

©Sandra von Siebenthal

Kleine Deutung – Heinrich Heine: Das Fräulein stand am Meere

Das Fräulein stand am Meere

Und seufzte lang und bang,

Es rührte sie so sehre

Der Sonnenuntergang.Mein Fräulein! sein Sie munter

Das ist ein altes Stück;

Hier vorne geht sie unter

Und kehrt von hinten zurück.

Es holpert und poltert, mal sind die Reime gesucht, mal wird um das Metrum gerungen. Ein Gedicht, in dem nichts passt. Und doch alles. Da steht eine Frau am Meer und schaut hinaus, angetan vom Spektakel, das die Sonne vollführt. Sie seufzt, ist hin und weg, da kommt Herr Heine und sagt pragmatisch: Mein Gott… das kennen wir doch schon, das war immer so, das wird weiter so sein. Und er hat recht!

Wie oft gingen wir in die Ferien, zückten die Kamera und knipsten. Hatten oft wenig mehr als ein Farbenspiel, würde man all die Bilder vermischen, könnte man sie kaum mehr Orten zuordnen. Und doch… wir sind immer wieder gerührt. Und immer wieder bewegt. Und das erkennen wir im Gedicht wieder. Die pragmatische Stimme überhören wir ebenso pragmatisch. Wir lesen von der Rührung des Fräuleins und sind selber in unseren Bildern gefangen. Zwar lesen wir noch weiter, doch wir hängen an den Bildern.

Heine versucht dann noch mit Holterdipolter quasi die Aufmerksamkeit zu wecken – es gelingt nicht. Und wie ich Heine einschätze so aus der Ferne, denke ich, dass es genau das ist, was er zeigen will: Wenn wir mal berührt sind, kann es noch so ruckeln und es können Argumente angeführt werden – es hilft nichts. Wir sind gefangen. Und da kommen wir so schnell nicht mehr raus.

Das ist natürlich in der Rührung, im Schönen, im Positiven wunderbar. Doch leider macht es auch vor dem Rest nicht halt. Und ab und an ruckelt es da auch und wir hören schlicht nicht hin… Vielleicht täte ab und an ein klarer Blick Not? Und er täte gut? So im Wissen: He, heute ist nicht alles verloren, es gibt morgen eine neue Chance?

Aber ja… wenn dann die Sonne wieder untergeht, kümmert es nicht, ob sie das morgen wieder tut. Das Geniessen im Hier und Jetzt tut gut und darf sein. Gegebenenfalls morgen wieder.

#abcdeslesens – Stefan George (12.7.1868 – 4.12.1933)

Was will man über ihn sagen? Am besten nichts und gleichzeitig dazu aufrufen, alles, was bekannt ist, zu vergessen und sich den Gedichten zuzuwenden. Zwar stiessen auch diese auf Kritik, doch die war wohl auch oft Georges Leben und Unverständnis geschuldet, nicht den Gedichten selbst.

Leider fristen die Gedichte Stefan Georges ein eher ungelesenes Dasein, von ein paar eifrigen Germanistikstudenten und nach Neuem suchenden Literaturbegeisterten abgesehen, interessiert sich kaum jemand für diese eigentlich so wunderschöne Dichtung. Seine Heimatstadt Bingen versuchte eine Zeit lang, dem entgegenzuwirken und veröffentlichte jeden 15. des Monats eines seiner Gedichte auf der Homepage. Leider wurde das eingestellt und es bleibt nur noch ein sporadisch geöffnetes Museum. Und eben das wichtigste: Die Gedichte – mit ihrer eigenwilligen Schreibweise.

Komm in den totgesagten park

Komm in den totgesagten park und schau:

Der schimmer ferner lächelnder gestade –

Der reinen wolken unverhofftes blau

Erhellt die weiher und die bunten pfade.

Dort nimm das tiefe gelb – das weiche grau

Von birken und von buchs – der wind ist lau –

Die späten rosen welkten noch nicht ganz –

Erlese küsse sie und flicht den kranz –

Vergiss auch diese letzten astern nicht –

Den purpur um die ranken wilder reben –

und auch was übrig blieb von grünem leben

Verwinde leicht im herbstlichen gesicht.

Stefan George wollte sich abgrenzen. Abrenzen von althergebrachten Klischees, abgrenzen von der bekannten Spiesserlitertatur, abgrenzen von abgedroschenen Wendungen und offensichtlichen Reimen. Auch in den verwendeten Metaphern suchte er neue Wege, erschloss neue Bildwelten für seine Worte, was beim ersten Lesen wohl oft genau das auslöst, was beabsichtigt war: Ein Innehalten, ein genaues Hinsehen, weil man sich mit unbekannten Welten konfrontiert sieht, und die Aufgabe, sich diese lesend zu erschliessen. Stefan George setzte auf das Ungewöhnliche, auf das Neue, ab und an um den Preis, dass seine Dichtung dadurch schwer fassbar ist und auch zeitweise sperrig wirkt.

Teich der Erinnerung

Auf sehnsuchtvollem teiche der weissen erinnrung

Auf schlafenden fluten von angst und von wahn

Segl ich tief einsam in den stunden des seufzens

Auf nachtäugigen angedenkens kahn.Ich gleite still und die schwäne der gefühle

Tauchen ferne von mir in das dunkel ein

Ich gleite wie in einer feudalen ballade

Mondlicht beleuchtet von der gedanken schein.Ich segle schweigend – plötzlich aus klagenden fluten

Hebt sich die maid der raue in sagengrau

Und schluchzt die weissen lilienhände windend

Wie einsame quelle auf der verwitweten au.Auf sehnsuchtsvollem teiche der weissen erinnrung

Auf schlafenden fluten von angst und von wahn

Swegl ich tief einsam in den drückenden nebeln

Auch nachtäugigen angedenkens kahn.

Neben der eigenen Dichtung hat sich Stefan George auch mit Übertragungen und Umdichtungen beschäftigt, neben Shakespeare, Dante und Mallarmé vor allem Baudelaires Blumen des Bösen. Der Vorwurf kam denn auch, er hätte seinen Tonfall bei Baudelaire entlehnt, was George vehement bestritt und auf Eigenständigkeit pochte. Die intensive Auseinandersetzung mag sicher ihre Spuren hinterlassen haben, doch selbst wenn, wäre das nicht verwerflich und keineswegs zum Schaden der Georgeschen Gedichte.

Neben dem Wunsch, sich abzugrenzen, Neues zu schaffen, ging es Stefan George immer um die Schönheit. Er stellte in seinen Gedichten den Sinn im Sinne eines Wortsinnes hinter die sinnliche Erfahrung des Ausdrucks. So hilft es beim Lesen, die strenge Rationalität auszuschalten zugunsten eines Aufnehmens mit allen Sinnen. Auf diese Weise steigt aus den Worten plötzlich ein Erfahren, ein Erleben, das tiefer geht als es der Wortsinn je könnte.

Vogelschau

Weisse schwalben sah ich fliegen –

Schwalben schnee- und silberweiss –

Sah sie sich im winde wiegen –

In dem winde hell und heiss.Bunte häher sah ich hüpfen –

Papagei und kolibri

Durch die wunder-bäume schlüpfen

In dem wald der Tusferi.Grosse raben sah ich flattern –

Dohlen schwarz und dunkelgrau

Nah am grunde über nattern

Im verzauberten gehau.Schwalben seh ich wieder fliegen –

Schnee- und silberweisse schar –

Wie sie sich im winde wiegen

In dem winde kalt und klar.