Mutter: ein Mysterium im Universum, eine Rolle mit vielen Zuschreibungen, ein Ideal, ein Wunsch, eine Sehnsucht, die Ursache allen Übels und der hochgelobte Quell von Honig und Milch. Und alles davon ist oft geglaubt und ebenso oft reine Fantasie.

Kaum etwas ist so behaftet und so beladen wie das Muttersein. Von der Natur so eingerichtet, dass gewisse körperliche Gegebenheiten dazu führen, dass etwas in einem Menschen wächst und später mal in die Welt entlassen wird, sieht man sich als austragendes Wesen vom Zeitpunkt der Empfängnis mit den diversesten Ansprüchen und Erwartungen konfrontiert. Die bedingungslose Liebe wird schon gefordert, bevor man die paar formierten Zellklumpen von blossem Auge sehen kann, das nun adäquate Verhalten von allen Seiten an einen herangetragen. Ist der neue Erdenbürger erstmal auf der Welt, nimmt das alles noch zu. Ein eigenes Leben? Vergiss es. Du hast nun für ein anderes Wesen da zu sein und zu sorgen. Daneben musst du selbstverständlich auch noch alles andere, was gesellschaftlich, privat und politisch gefordert ist, erfüllen. Das widerspricht sich oft? Egal. Dazu kommt: Kinder werden immer Kinder bleiben, also hört auch die Sorge nie auf – und die Zuschreibung. Alles, was dieses Kind irgendwann mal falsch macht, kann man auf die Mutter zurückführen. Weil sie war und tat, wie sie war und tat, ist das nun alles so.

Und so sitzen wir hier alle als Kinder von Müttern. Und ja. Sagen danke. In allen erdenklichen Tonlagen und Bedeutungsnuancen.

Hier ein paar Mutterbücher passend zum Tag:

- Daniela Dröscher: Lügen über meine Mutter – wenn am Gewicht der Mutter das ganze Familienleben aufgehängt wird – vordergründig.

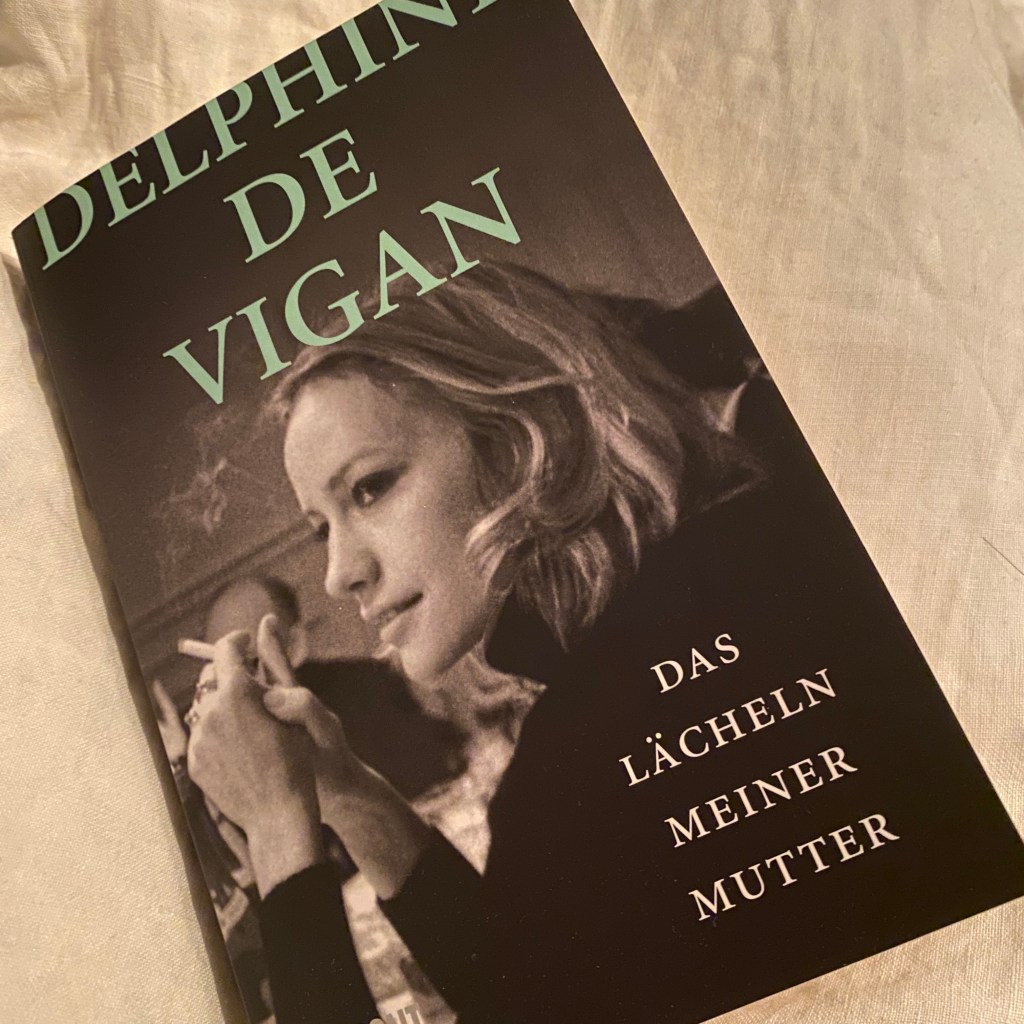

- Delphine de Vigan: Das Lächeln meiner Mutter – wie sich an eine Mutter erinnern, die schöner und toller war als alle, wenn auch kühl und distanziert? Wie mit ihrem Freitod umgehen? Eine Suche nach Antworten über das eigene Aufwachsen.

- Vigdis Hjorth: Die Wahrheiten meiner Mutter – Eine Beziehung zwischen Mutter und Tochter, die keine ist und doch präsent.

- Edouard Louis: Die Freiheit einer Frau – ein schonungsloser und liebevoller Blick auf die eigene Mutter, die den Weg in die Freiheit sucht

- Simone de Beauvoir: Ein sanfter Tod – ein persönlicher und tiefgründiger Blick auf das Sterben der Mutter und die Erinnerungen, die dadurch ausgelöst werden

- Gisèle Halimi: Alles, was ich bin – vom Aufwachsen als ungeliebte Tochter

- Albert Cohen: Das Buch meiner Mutter – wehmütige Erinnerungen an eine Mutter, im Bewusstsein, sie zu Lebzeiten zu wenig gesehen und geschätzt zu haben.

Damit wünsche ich euch einen schönen Tag.