Doris Wirth wuchs in einem kleinen Ort im Kanton Zürich auf, studierte Germanistik, Filmwissenschaft und Philosophie an der Universität Zürich und der Humboldt Universität Berlin. Nach Berlin zog es sie auch irgendwann, immer mit ein wenig Sehnsucht zurück nach der Schweiz im Herzen. Nach verschiedenen Veröffentlichungen in Magazinen und Anthologien erschien 2013 der erste Erzählband (Edition Thaleia) und 2016 die Erzählung «Kinderspiele» in der Reihe «schöner lesen» bei SuKuLTuR. «Findet mich» ist ihr erster Roman. Doris Wirth unterrichtet Deutsch als Zweitsprache und leitet Schreibwerkstätten. Sie lebt in Berlin.

Wer bist du? Wie würdest du deine Biografie erzählen?

Eine tiefe und vielleicht auch unendliche Frage gleich zu Beginn… ich bin eine Frau, bin Schweizerin, bin eine Naturliebhaberin, bin Büchermensch und Frau der Sprache durch und durch. Ich bin bald 43 Jahre alt und lebe seit bald 14 Jahren in Berlin, was nie so geplant war, sondern nur als zweijähriger Schreibaufenthalt. Ich vermisse die Heimat, meine Muttersprache und die Freundlichkeit der Menschen, zugleich liebe ich Berlin und seine unendlichen Möglichkeiten, liebe es, wie es 300 Meter weiter ganz anders aussehen kann, liebe es, wie ich jeden Tag gespiegelt bekomme, wie unglaublich viele verschiedene Lebensentwürfe, Meinungen, Antworten auf das Leben und Schicksale es gibt.

Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, in Effretikon, einer Kleinstadt, die vor allem in der Kindheit die Vorzüge eines Freibades und eines Eisfeldes hatte. Der Wald vor der Haustür, Pferde, alles fußläufig erreichbar. In der Jugend fand ich es da zu eng und ich orientierte mich gen Winterthur und Zürich, wo ich auch das Kunstgymnasium besuchte. Entgegen meinem ursprünglichen Berufswunsch als Mädchen wurde ich nicht Hundecoiffeuse, sondern studierte Germanistik, Filmwissenschaft und Philosophie.

Wieso schreibst du? Wolltest du schon immer Schriftstellerin werden oder gab es einen Auslöser für dein Schreiben?

Ich schreibe, weil ich schreiben muss. Schreiben ist wie atmen für mich. Schreiben klärt mich, schreiben hilft mir, meine Gedanken und Gefühle zu ordnen und für mich einen Kompass in der Welt zu haben, einen roten Faden, an dem ich mich entlanghangle, einen Ort, an den ich immer hin kann, zu jeder Tages- und Nachtzeit, in jeder Verfassung.

Ich wollte Autorin werden, ja, aber ich wollte auch Ärztin werden, Tänzerin und Sängerin. Und Lehrerin. Lehrerin und Autorin bin ich geworden, Ärztin, Tänzerin und Sängerin leider nicht. Das Leben ist etwas zu kurz, um alles zu leben, was ich gerne würde.

In meiner Jugend habe ich viel Tagebuch geschrieben. Es hat mich durch die Jugend getragen, es hat mich gerettet, es war mein Ventil. Und ich habe natürlich Aufsätze geliebt. Als es die Schule nicht mehr gab, und ich war eine der wenigen, die traurig war darüber, musste ich mir neue Gebiete suchen, wie ich Geschichten schreiben könnte. Ich begann, an Schreibwettbewerben teilzunehmen, weil es da Themenvorgaben gab und einen klaren Rahmen, den ich anfangs brauchte. Und so blieb das Schreiben bei mir.

Ich war in einer Berufsberatung und auch da sagte ich, dass ich schreiben will – aber ich sagte es verdruckst, irgendwie traute ich mich nicht, zu diesem Wunsch zu stehen, als wäre es etwas Unerhörtes. Es gibt ja in der Schweiz und auch in Deutschland diesen Geniekult, andere müssen einen entdecken, müssen sagen, dass man gut ist, eine „echte Autorin“ – anders als in Amerika, wo man schreiben lernen kann und mit Leichtigkeit sagen „ich will das“. Nun, ich hatte diese Leichtigkeit nicht, ich habe lange auf ein Eintrittsticket in diese Welt gewartet. Eines Tages im Rahmen der Solothurner Literaturtage und des Schreibwettbewerbs „Open Net“ fragte mich Beat Sterchi: Ist es dir ernst mit dem Schreiben? Daran muss ich heute noch manchmal denken. Ja, es ist mir ernst mit dem Schreiben.

Wenn du auf deinen eigenen Schreibprozess schaust, wie gehst du vor? Entsteht zuerst ein durchdachtes Gerüst, ein Konvolut an Notizen oder aber schreibst du drauflos und schaust, wo dich das Schreiben hinführt?

Ich würde sagen, weder noch. Oder sowohl als auch… Also ich bin sicherlich nicht eine jener Autorinnen, die wie eine Architektin ihres eigenen Textes agiert, die alles ins kleinste Detail durchplant, die Figuren am Reißbrett entwirft und sich alle Zusammenhänge und Querverbindungen theoretisch und bis ans Ende ausmalt. Ein Konvolut an Notizen gibt es auf jeden Fall, das hatte ich auch schon bei meinen Kurzgeschichten.

Beim Roman war es anders. Da ich nicht komplett fiktional gearbeitet habe, war es nicht so wie bei einer Skulptur aus Ton, dass man aufbauend arbeitet, eine leere Fläche hat und alles möglich ist. Vielmehr gab es ein Vorbild, es gab diesen Klotz aus „Geschichte“, der vor mir stand. Um diesen Klotz erzählbar zu machen, habe ich erstmal ganz viel recherchiert: gelesen, Filme geschaut, Theoretisches und Interviews mit Betroffenen. Dann habe ich eigene Interviews geführt. Ich war im Archiv, um Familiengeschichten bis ins vorletzte Jahrhundert zu recherchieren. Ich habe also versucht, möglichst viel Objektivierung in diese Geschichte, dieses konkrete Vorbild reinzubringen. Dann habe ich mir die Lebensläufe der Figuren erschrieben. Dabei habe ich versucht, sie mir anzueignen und möglichst mich allen vier Figuren anzunähern, damit ich die Geschichte später nicht nur aus einer Perspektive erzählen würde. Das war mir sehr wichtig, weil jeder es anders erlebt und weil Familie immer ein System ist, ein Geflecht. Schließlich habe ich mir einzelne Szenen auf Post-ist notiert und eine grobe Dramaturgie erstellt. Dann erst, drei Jahre nach den ersten Notizen, habe ich „drauflos“ geschrieben und geschaut, wo mich dann das Schreiben hinführt. Ich habe dann versucht, wie eine Steinbildhauerin aus dem Klotz etwas zu meißeln, was das erzählen würde, was ich erzählen wollte. Was dem Vorbild gerecht würde und trotzdem etwas Neues, Eigenes, Fiktionales sein würde.

Wie sieht es mit dem Schreibmaterial aus? Schreibst du den ersten Entwurf von Hand oder haust du gleich in die Tasten? Wenn von Hand, muss es dieser eine Füller sein oder das immer gleiche Papier?

Ich schreibe zum Beispiel die Figuren und was ihre Vektoren sind, was sie also antreibt, woher sie kommen und wohin sie gehen, welche Kräfte in ihnen wirken, oder eben auch ein größeres Geflecht aus Szenen, eine Art Mind Map, auf Papier. Ich liebe riesige Papiere, A2 oder A1 für dramaturgische Übersichten. Ich bin ein haptischer Mensch und liebe Papier und Stifte, natürlich ist dickes Zeichenpapier schöner als dünnes Umweltpapier, aber ich nehme, was ich grad zur Hand habe, zur Not Schmierpapier, die Hinterseite von Arbeitsblättern meiner Schüler… Die Lebensläufe der Figuren, das waren gegen 200, 250 Seiten pro Figur, habe ich per Computer geschrieben, die erste Fassung des Romans ebenso. Vielleicht ist es lustig zu erfahren, dass ich mit einem drei-Finger-System schreibe… aber das ganz ordentlich schnell.

Ich hörte mal, der grösste Feind des Schriftstellers sei nicht mangelndes Talent, sondern die Störung durch andere Menschen. Brauchst du zum Arbeiten Stille und Einsamkeit oder stören dich andere Menschen nicht?

Ja, ich würde diesem Menschen zustimmen. Ich bin niemand, die in Cafés arbeitet oder Menschenansammlungen aufsucht. Ich habe einen Schreibraum, wo ich nicht einmal Internet habe (seit ich ein Smartphone mit mobilen Daten besitze, macht es mir einen Strich durch die Rechnung), dieser Raum ist sehr karg eingerichtet und das liebe ich: Dass da nur mein Schreiben stattfindet, sonst nichts.

Thomas Mann hatte einen strengen Tagesablauf, in dem alles seine zugewiesene Zeit hatte. Wann und wo schreibst du? Bist du auch so organisiert oder denkst du eher wie Nietzsche, dass aus dem Chaos tanzende Sterne (oder Bücher) geboren werden?

Ja, Thomas Mann hatte auch diese Möglichkeiten… ich muss Geld verdienen, um meine Wohnung zu bezahlen, meine Rechnungen, Essen und Kleidung und alles Nötige (und auch Unnötiges) für mich und meinen Sohn zu kaufen. Ich ringe seit Jahren damit, wie es am besten ist, aber ich komme immer wieder darauf zurück, dass das Beste zurzeit ist, den Freitag als Schreibtag zu haben. Natürlich hätte ich gerne mehr Zeit zum Schreiben, aber das haut finanziell nicht hin. Ich glaube, dass es viel Disziplin braucht, ja. Ich finde es schwierig, meinen Alltag hinter mir zu lassen und auf Knopfdruck in diese andere Seinsart reinzukommen, die langsamer ist, zulassender, suchender, weniger gesteuert.

Was sind für dich die Freuden beim Leben als Schriftstellerin, was bereitet dir Mühe?

Freude ist: in meinem Raum zu schreiben. In einen Text einzutauchen. Das Gefühl, wenn ich glaube, dass eine Passage gut funktioniert. Und natürlich ist es ein wunderbarer Moment, das eigene Buch in den Händen zu halten. Ich lese auch sehr gerne.

Ich bin nicht so gut darin, Fragen zu beantworten, schreibend schon, aber nicht sprechend. Und manchmal finde ich den Literaturbetrieb anstrengend. Ich finde es schwer, dass man sich immer wieder aufs Neue beweisen und auch verkaufen muss.

Hat ein Schriftsteller je Ferien oder Feierabend? Wie schaltest du ab?

Ich freue mich eher, wenn ich Zeit zum Schreiben habe. Auch in den Ferien. Vom Schreiben brauche ich nicht abzuschalten. Ich finde es schwieriger, von meiner Brotarbeit abzuschalten, wo ich Verantwortung für andere Menschen habe. Aber wunderbar abschalten kann ich im und auf dem Wasser. Und im Wald.

In deinem Roman spielt eine psychische Krankheit eine Rolle. Was hat dich an dem Thema gereizt?

Das war, was ich vorher mit dem Klotz meinte: Das Thema war einfach da, ragte in mein Leben hinein auf verschiedene Arten. Ich wurde damit konfrontiert in meinem näheren Umfeld, es betraf mich im größeren familiären Umfeld und auch über Freunde. Ich fühlte eine Art Notwenigkeit, diese Geschichte zu erzählen und mich mit dem Thema der psychischen Krankheit auseinanderzusetzen. Ich fand es sowohl für mich persönlich als auch gesellschaftlich unglaublich wichtig und dringlich.

War es einfach, aus der Sicht eines psychisch Kranken zu schreiben? Wie hast du dich da hineingefühlt?

Nein, einfach war es nicht. Es war spannend. Es gab ja die Idee, dass beim Aufbruch des namenlosen Mannes nicht sofort klar werden würde, dass dieser Mann psychisch krank ist. Sondern dass man es genauso als Abenteuer- oder Schelmengeschichte lesen kann, dass man vielleicht eine leichte Getriebenheit spürt, aber mehr nicht. Und dann erst nach und nach auch durch die Reaktionen der Menschen, denen er begegnet, und durch eine Steigerung in der Sprache, schließlich durch den völligen Verlust der Syntax, in der dieser Erzählstrang gipfelt, deutlich wird, dass der Mann sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet.

Geholfen haben mir vor allem die Interviews mit Betroffenen und die Filme, die ich geschaut habe. Dann habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, dieses innere Erleben sprachlich umzusetzen. Davor hatte ich Respekt, aber ich finde, es ist gut gelungen.

Erwin, dein Protagonist, bricht aus. Trotzdem hinterlässt er Zeichen, will also gefunden werden. Es ist, als ob er einerseits Freiheit suchte, aber doch den Wunsch hat, wichtig genug zu sein, dass man ihn zurückholt. Woher rührt diese Ambivalenz? Oder ist es nur ein Spiel.

Das ist eine sehr gute Frage. Einerseits muss man sagen, dass er ja nicht als psychisch gesunder Mensch die Entscheidung trifft, aus seinem Leben auszubrechen und einen Neustart zu wagen. Sondern es ist eben Teil seiner Psychose, Teil seines Gedankenkonstrukts, in das er sich mehr und mehr verfängt. Ihn fasziniert, und ich glaube, das geht vielen Menschen so, die Möglichkeit, nochmals ganz neu anzufangen, nicht festgelegt zu sein durch all das gelebte Leben, nicht determiniert durch seine Rolle als Familienvater, Geschäftsmann, Nachbar etc. Zugleich gefällt ihm der Gedanke, dass er wie bei diesem Brettspiel, dass es in den 1980er gab, Scotland Yard, wie in den Thrillern, die er liest, der findige Gejagte ist, der sich eine neue Identität zulegt und nach dem gesucht wird. In seinem Wahn ist das ein großes Abenteuer, dass er im Wald lebt, dass er ohne Geld auskommt, dass er der Held ist, nach dem gesucht wird, dass er die Familie in ein „Spiel“ verwickelt. Und ja, da ist diese Ambivalenz: Er will ausbrechen und ganz frei sein, ohne jede Vergangenheit, und zugleich will er gesucht, gefunden werden, schneidet die Bande zu seiner Familie nicht ganz ab, sondern legt ihnen eine Fährte.

Du erzählst die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven. Was hat dich dazu verleitet? Man könnte doch denken, es wäre einfacher, nur in einen Kopf schauen zu müssen.

Gerade weil es in meinem Umfeld verschiedene Vorfälle gab, die Auslöser waren, diese Geschichte zu erzählen, war es mir wichtig, dass es nicht ein „Betroffenen-Bericht“ werden würde. Das hätte ich auch machen können und das wäre genauso legitim, aber das wollte ich nicht. Ich wollte einen Roman, eine Fiktion, und ich wollte nicht aus der Perspektive einer Betroffenen schreiben, die über ihre psychisch kranke Mutter, ihren Vater, Bruder oder Schwester schreibt. Ich wollte vermeiden, dass es eine Ich-Perspektive eines Menschen gibt, der nur aus seiner Sicht auf den „Verrückten“ draufschaut. Weil psychische Krankheit immer die ganze Familie betrifft, wollte ich unbedingt allen vier Personen eine Stimme geben und sie aus ihrer Perspektive auf das Geschehen blicken lassen. Trotz allem liegt natürlich ein besonderes Gewicht auf Erwin, weil er ja quasi eine doppelte Perspektive hat: Einmal in seinen Kapiteln, dazu zusätzlich im ganzen Strang der Abenteuergeschichte, wo wir noch näher an ihm dran sind und dicht mit ihm erleben, in seinen Kopf schauen können.

Goethe sagte, alles Schreiben sei autobiografisch. Nun ist jeder Mensch ein Kind seiner Zeit und seines Umfelds, wie viel von dir steckt in deinen Romanen, in einzelnen Figuren drin?

Auf jeden Fall viel. Manchmal fand ich es schwierig, diesen Vorbildern, die es gab, gerecht zu werden. Es war ein gewisses Korsett, das ich mir gewählt hatte. Dann wiederum gab es unendlich viele Passagen, wo ich ganz frei erfinden und mich ausleben konnte. Letztlich frage ich mich: Wo steckt mehr von mir drin, in den Passagen, wo ich mich näher an die Vorlage gehalten habe, oder dort, wo ich ganz frei erfunden habe? Ich frage mich: Würde ich über den Kaiser von China schreiben, steckte nicht genau so viel von mir dort drin, weil ich ja nur meine Synapsen habe, mein Gehirn, weil ja alles die Barriere des für mich Vorstellbaren passieren muss und ich letztlich meinen Erfahrungshorizont, zumindest den hypothetischen, nicht verlassen kann? Weil ich ja immer mich als Referenz habe, selbst wenn ich eine Figur schaffe, die genau gegenteilig ist von mir? Also, um Deine Frage zu beantworten: In Florence, Lukas, Erwin und Maria, aber auch in den Großeltern Werner und Claire, steckt viel von mir drin.

Nun ist das Buch endlich da, der Arbeitsprozess dauerte – so habe ich gehört – lange. Ist schon ein nächster Roman in Planung?

Ja, der Arbeitsprozess war sehr lange… zehn Jahre. Und ich hoffe, dass es beim nächsten Buch nicht so lange dauert! Ich werde bald ein Stipendium haben in den Bergen und dort dann zumindest mit den Vorarbeiten für den nächsten Roman beginnen.

Was muss ein Buch haben, damit es dich beim Lesen begeistert und wieso? Legst du Wert auf das Thema, die Sprache oder die Geschichte? Ist das beim eigenen Schreiben gleich?

Das Buch muss mich reinziehen. Ganz einfach. Ob es das über die Geschichte macht, das Thema oder sie Sprache, ist letztlich einerlei. Ich habe zum Beispiel, als ich während des Studiums ganz viele Bücher für die Akzessliste lesen musste, festgestellt, dass ich Remarque nicht mehr aus der Hand legen wollte und wie ein Kind nachts unter der Bettdecke mit der Taschenlampe weiterlesen wollte. Da wurde mir, nach vielem etwas mühseligen, intellektuellem Lesen wieder bewusst, wieviel Spaß es macht, wenn ein Buch einfach spannend ist und einen guten Plot hat. Natürlich liebe ich Bücher, wenn sie eine herausragende Sprache haben. Da braucht es dann nicht viel Handlung, da kann zum Beispiel Ilma Rakusa eine Nachmittagsstimmung in einem Zimmer im Süden in ihren Bildern heraufbeschwören und es ist ein Hochgenuss, das zu lesen. Nur das Thema an sich reicht glaube ich nicht aus, wenn das Thema spannend ist, aber weder Geschichte noch Sprache überzeugen, dann muss mich das Thema schon sehr fesseln, dass ich das Buch nicht weglege.

Ich glaube, Michael Ende hat mal gesagt oder geschrieben, dass Literatur das Fantastische haben muss, das Andere – seine unendliche Geschichte ist ja eine wahnsinnig schöne und unglaublich gut gelungene Parabel auch über das Erzählen selbst. Das hat mich oft beschäftigt, und ja, es stimmt, natürlich ist es wundervoll, wenn ein Buch Dinge ermöglich, die im echten Leben nicht möglich sind, wenn es einen mitnimmt auf eine Reise. Und zugleich war immer mein Interesse, sowohl beim eigenen Schreiben als auch beim Lesen, dass auch das Normale, das Leben selbst, das kleine Alltägliche erzählbar gemacht werden soll und kann und dass wir da genau so viel Schönes, Abgründiges und Spannendes finden.

Wenn du fünf Bücher deines Lebens (vielleicht auch zu verschiedenen Zeiten desselben) nennen könntest, welche wären das?

- Die unendliche Geschichte (Michael Ende)

- Montauk (Max Frisch – mit Auszügen aus dem wunderbaren Gedicht von Ingeborg Bachman „In diesen Tagen steh ich auf mit den Birken“…)

- Die hellen Tage (Zsuzsa Bánk)

- Der rote Seidenschal (Federica de Cesco)

- Sommerhaus, später (Judith Hermann)

Was rätst du einem Menschen, der ernsthaft ein Buch schreiben möchte?

Es klingt lapidar, aber: Tu es. Ich habe mir in meinem Schreibraum einen Zettel aufgehängt: Schreib den verdammten Roman, niemand sonst außer du kann es tun! Manchmal, wenn ich dabei war, den Mut zu verlieren, habe ich den Zettel wieder gelesen. Das Wichtigste ist, es zu tun. Dranzubleiben. Sich die Geschichte zu erschreiben, sie zu überarbeiten, nicht aufzugeben. Durchhaltewillen und Disziplin zu haben. Nicht an später zu denken, sondern ans Jetzt. Und trotzdem manchmal auch zu visionieren: Davon zu träumen, wie es sein würde, das Buch in den Händen zu halten, wie es riechen würde, wie dick, wie schwer es wäre, welche Farbe es haben würde, wie sich der Leineneinband unter der Fingerkuppe anfühlte.

Wer nun neugierig geworden ist:

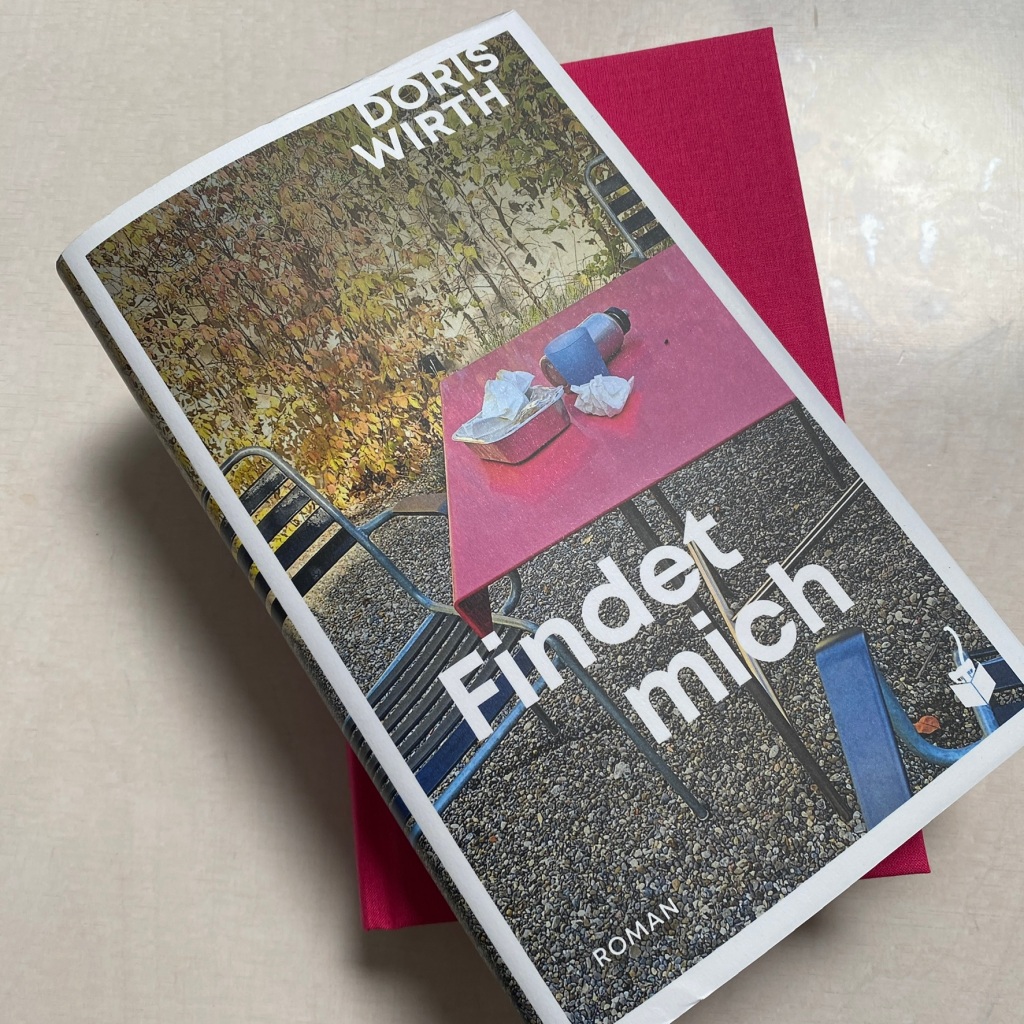

Doris Wirth: Findet mich

„Es ist ein Spiel, das er schon immer mal spielen wollte: Finding me. Auf und davon. Alles zurücklassen, was ihn bisher ausmachte… Irgendeiner sein. Einer von vielen. Keiner kennt ihn, keiner nagelt ihn fest.“

Erwin bricht aus. Was anfangs so vielversprechend aussah, hat sich mehr und mehr in etwas verkehrt, das ihm nicht mehr zusagt. Von der heilen Familie, die er einst gründen wollte, ist nur mehr ein Alltag in Eintönigkeit übrig, in dem ihm die Bestätigung und vieles mehr fehlen. Erwin verändert sich, wird ungeduldiger, aggressiver, bis er irgendwann die Ketten sprechen und Heim und Familie verlassen muss. Frei sein will er. Das Leben in der Natur erscheint ihm als Traum, in den schönsten Bildern malt er dieses aus und merkt nicht, dass sie einer Psychose entspringen. Eine Situation, die sich für alle Beteiligten unterschiedlich auswirkt, weswegen jeder von ihnen anders drauf blickt und uns an diesem Blick teilhaben lässt.

Entdecke mehr von Denkzeiten

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu bekommen.