Wir lesen Bücher und tauchen in Welten ein. Doch wer hat diese Bücher geschrieben, die Welten geschaffen? Ich schaue gerne Autoren über die Schulter, frage sie, wieso sie schreiben, wie sie schreiben und was sie bewegt. Dieses Mal habe ich bei Bettina Storks nachgefragt:

Bettina Storks wurde 1960 in Waiblingen geboren, studierte in Freiburg und Tübingen Neuere deutsche Literaturgeschichte, Romanistik und Kulturwissenschaften und promovierte im Fach Literaturgeschichte an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg über die Prosa Ingeborg Bachmanns. Bis 2008 arbeitete sie in einem baden-württembergischen Staatsbetrieb als Redakteurin. In diesem Jahr erhielt sie ein Stipendium vom Förderkreis deutscher Schriftsteller Baden-Württemberg und verschrieb sich darauf ganz dem Schreiben literarischer Texte. Das Debüt erschien 2016: „Das Haus am Himmelsrand“ bei Bloomsbury (Piper). Weitere folgen bald.

Bettina Storks lebt mit ihrer Familie am Bodensee.

Zum Interview

Wer bist du? Wie würdest du deine Biografie erzählen?

Verheiratet, tierliebend, zur Zeit leider ohne Hund (meine Hündin Anfang des Jahres verstorben). Wir leben am schönen Bodensee. Nach dem Abitur habe ich Literaturgeschichte und Kulturwissenschaften studiert, dann über die Prosa Ingeborg Bachmanns promoviert, viele Jahre redaktionelle Tätigkeit, heute bin ich vollberuflich Schriftstellerin.

Wieso schreibst du? Wolltest du schon immer Schriftstellerin werden oder gab es einen Auslöser?

Ich habe 25 Jahre als Redakteurin gearbeitet und mich erst spät an kreatives Schreiben herangewagt. Jetzt arbeite ich an meinem zehnten Roman. Ich empfinde meine heutige Arbeit als großes Privileg. Es ist schön, wenn man das, was man tut, nicht als Arbeit empfindet (na ja, die meiste Zeit jedenfalls).

Woher holst du die Ideen für dein Schreiben? Natürlich erlebt und sieht man viel, aber wie wird eine Geschichte draus?

Eigentlich entscheide ich mich schon immer für Themen, die mich persönlich bewegen, mich emotional packen. Das kommt vor allem bei meinen Familienromanen zum Tragen. Die Konflikte in Familien bilden ja eine unerschöpfliche Ressource für tiefgründige Geschichten, Geheimnisse. In meinem aktuellen Romanprojekt heißt es: „Das familiäre Gedächtnis vergisst nichts.“ Diese Überzeugung treibt mich sozusagen an.

Wenn du auf deinen eigenen Schreibprozess schaust, wie gehst du vor? Entsteht zuerst ein durchdachtes Gerüst oder aber schreibst du drauflos und schaust, wo dich das Schreiben hinführt?

Alles beginnt mit einer Geschichte, die man möglichst in fünf Sätze fassen kann. Ich weiß, wie sie anfängt, wie sie ausgeht, welche Figuren die Hauptrolle spielen. Erdachte Geschichten leben von der Plausibilität, vom Ausschlussverfahren. Meistens beginne ich mit einem Prolog, um ein Gefühl für die Geschichte zu bekommen. Ich plotte sehr bewusst durch. Oft habe ich 30 Seiten Plot, an die ich mich nicht akribisch halten muss, aber sie bilden die Grundlage für einen Roman.

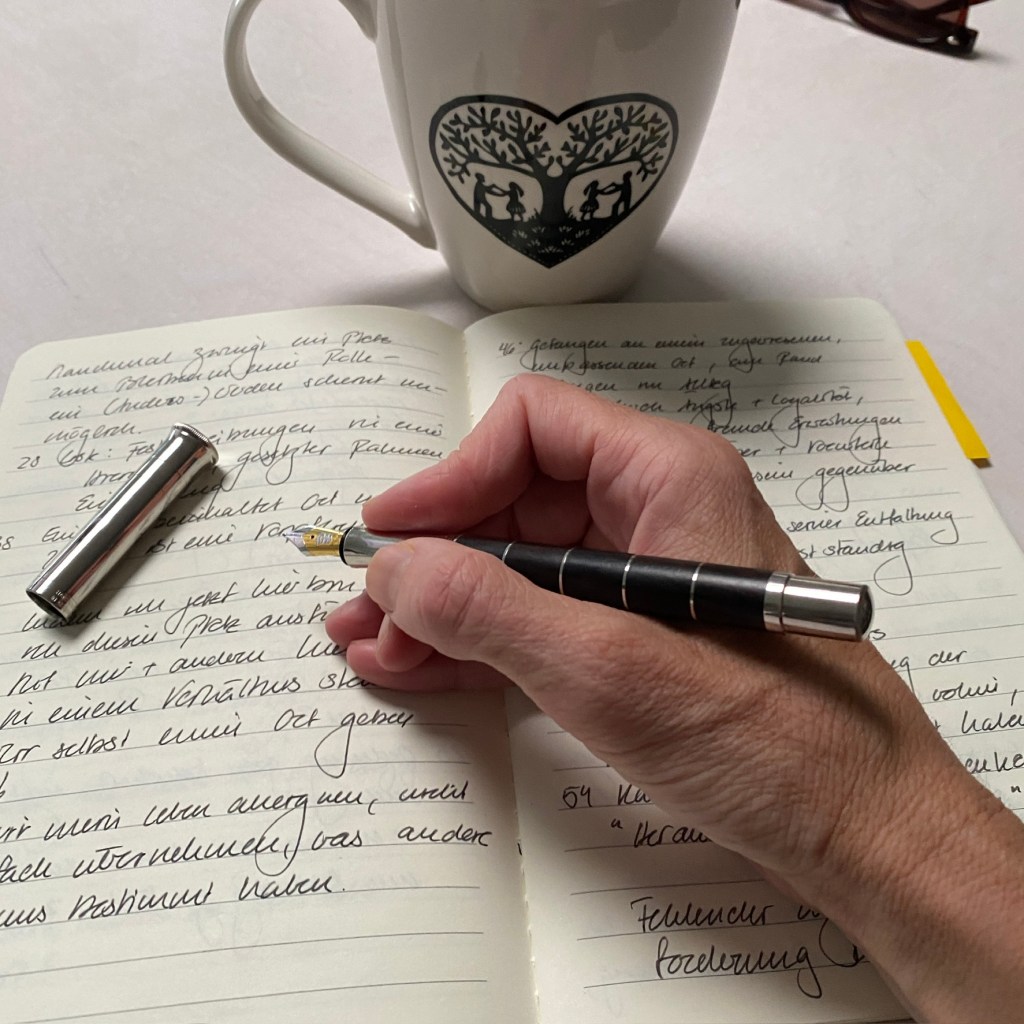

Wie schreibst du? Noch mit Papier und Stift oder alles am Computer? Und: Hat das Schreibmittel deiner Meinung nach einen Einfluss auf den Schreibprozess?

Ich schreibe auf meinem Laptop. Bevor ich loslege, habe ich unzählige Notizbücher vollgekritzelt und mache das die ganze Zeit über, ich nutze also beides. Ich könnte mir niemals vorstellen, meine Texte zu sprechen und habe das mal versucht, auf Spaziergängen, Szenen, die mir einfallen aufzuschreiben. Das geht nur in Stichworten, aber nicht als flüssiger Text.

Gab es Zeiten in deinem Leben, wo der Schreibfluss versiegte? Und wenn ja, wie gingst du damit um?

Es gibt immer Phasen mit Blockaden. Ich habe gelernt, dass sie ihren Grund haben. Oft stimmt im Plot etwas nicht, wenn das Schreiben nicht will. Die Muse küsst nicht freiwillig. Inspiration kommt durch Arbeit.

Ich hörte mal, der grösste Feind des Schriftstellers sei nicht mangelndes Talent, sondern die Störung durch andere Menschen. Brauchst du zum Arbeiten Stille und Einsamkeit, oder stören dich andere Menschen nicht?

Also, ich persönlich brauche tatsächlich Ruhe, die ich glücklicherweise habe. Manchmal vermisse ich eine atmosphärische Bibliothek zum Arbeiten, wie früher während des Studiums, die Uni-Bibliothek oder das Deutsche Seminar (solche öffentlichen Arbeitsplätze helfen tatsächlich bei Blockaden). Ich ziehe mich völlig zurück, wenn ich schreibe, umso schöner, wenn man Feierabend macht und sich mit dem Mann zum Abendessen oder Kochen in der eigenen Wohnung verabredet. Was sagte Ingeborg Bachmann: „Denken ist solitär, allein sein eine gute Sache.“ Schreiben ist wirklich eine einsame Angelegenheit. Für mich war das aber noch nie ein Manko, sondern ein Privileg.

Hat ein Schriftsteller je Ferien oder Feierabend oder bist du ständig „auf Sendung“? Wie schaltest du ab?

Oh je! Ja, leider bin ich ständig auf Sendung. Jeder Ferienort wird abgespeichert, Fotos gemacht für künftige Settings. Künftige Romanthemen schwingen immer mit. Das Regulativ eines Ehemanns bewirkt hier Wunder.

Was sind für dich die Freuden beim Leben als Schriftstellerin, was bereitet dir Mühe?

Am Anfang finde ich plotten, also Geschichten entwickeln, sehr mühsam. Erst im fortgeschrittenen Schaffensprozess macht mir die Entwicklung Freude. Das Schreiben selbst geht mir ziemlich leicht von der Feder, aber erst, wenn die Vorarbeit erledigt ist. Sie bildet sozusagen das Fundament.

Goethe sagte einst, alles Schreiben sei autobiographisch. Wie viel von Bettina Storks steckt in deinen Büchern?

Ich gebe ihm unbedingt recht, die Frage ist nur, wie gut man seine Geschichten und das, was einen bewegt, tarnt. Am Ende möchte man ja seine persönlichen Geheimnisse wahren.

Du hast viele Romane nach realen Gegebenheiten geschrieben, was reizt dich an dieser Form? Und wie stösst du auf die Geschichten?

Außer bei Bachmann-Frisch durch Zufall. In Menerbes (Provence) entdeckte ich das Haus von Dora Maar, Picassos Geliebter, und fing an zu recherchieren. In Dieulefit habe ich die Rettungsgeschichte von über tausend Flüchtlingen entdeckt und schrieb einen Roman darüber. Es ist immer nur die Frage, wie man Historisches umsetzt.

Bei wahren Gegebenheiten sind gewisse Meilensteine im Leben der Protagonisten vorgegeben. Fällt es dir leichter, dich an diesen entlangzuschreiben, oder ist die ganz freie Form einfacher?

Beides hat seine Vor- und Nachteile. Die freie Form erlaubt natürlich mehr Freiheiten, Fantasien. Im konkreten Fall Bachmann-Frisch oder im Vorgänger Dora Maar und Picasso bestand die wirkliche Herausforderung darin, wahre Begebenheiten dramaturgisch aufzuarbeiten. Beide Paare boten glücklicherweise viel Drama, wobei bei Bachmann-Frisch die Dramatik weniger im Außen als im Inneren der Protagonisten angelegt ist. Das Innenleben finde ich immer viel spannender als das handlungsorientierte Erzählen.

Dein achtes Buch handelt von der Liebesbeziehung zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Wenn man deinen Lebenslauf kennt, sind das für dich alte Bekannte. Wieso hast du dich nun entschieden, diese Geschichte aufzuschreiben?

Eigentlich ergab sich das im Gespräch mit meinem Verlag Aufbau. Als ich sagte, ich hätte über Bachmann promoviert, war es klar, dass ich den Stoff mache.

Nun kam der wohl lange erwartete Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch heraus. Oft hörte man die Frage, ob man diese privaten Zeugnisse lesen dürfe, zumal Ingeborg Bachmann das nicht wollte. Was denkst du dazu? Der Briefwechsel wirft ein neues Licht auf die Beziehung, die vorher die vorher einem Mythos gleich immer wieder das Bild des Opfers Ingeborg Bachmann und den bösen Beziehungstyrannen Max Frisch dargestellt wurde. Man konnte schon vorher ahnen, dass das nicht ganz der Realität entspricht. Hat es dich überrascht? Und vor allem: Würdest du dein Buch heute anders schreiben?

Ich habe die Opfer- und Täterrolle in meinem Roman nicht bedient, weil mir seit meiner Promotion über Ingeborg Bachmanns Prosa klar war, dass solche Kategorien nicht weiterführen. Es waren zwei erwachsene Menschen, die sich wissentlich aufeinander eingelassen haben. Schuldzuweisungen führen doch nur ins Leere. Und ja, ich würde das Buch genauso schreiben wie vor zwei Jahren.

Hast du schon ein neues Projekt? Wird es wieder eine historische Begebenheit oder ein rein fiktiver Roman werden? Kannst du etwas verraten?

Nach meinem aktuellen Roman Die Kinder von Beauvallon schreibe ich wieder an einem Roman, der auf wahren Begebenheiten beruht. Diesmal bewege ich mich in Polen, ein Land, das mich schon immer reizt und zu dem ich autobiographische Verbindungen habe. (Der Roman ist mittlerweile erschienen)

Die meisten Schriftsteller lesen auch viel – gibt es Bücher, die dich geprägt haben, die dir wichtig sind, Bücher, die du empfehlen würdest?

Wer mich unbedingt geprägt hat ist die israelische Schriftstellerin Zeruya Shalev. Ich liebe ihre Art des Schreibens, die Themen, die sie aufgreift. Sie hält im Alltag den Finger in die Wunde.

Welche fünf Tipps würdest du einem angehenden Schriftsteller geben?

Sich selbst treu bleiben, Geduld, Dranbleiben, eine gewisse Zwanghaftigkeit schadet nicht, Struktur und „gute Bücher lesen“.