«Denn es geht nur um den Rhythmus, hast du gesagt. Gute Sätze beginnen mit einem Taktschlag.»

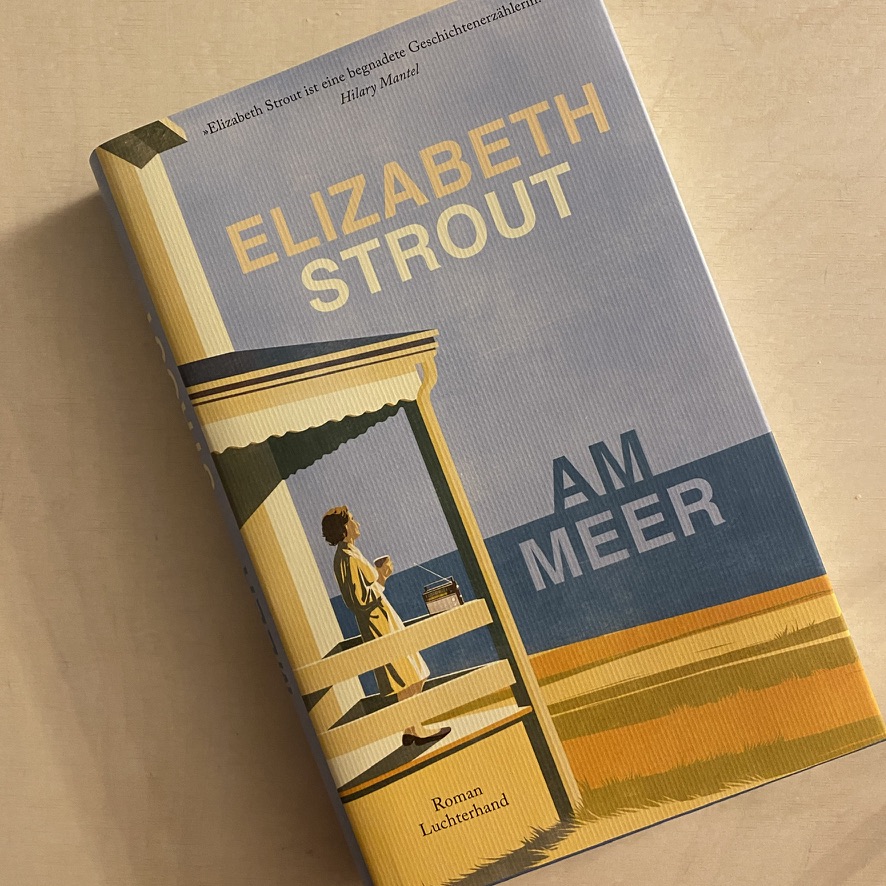

Zuerst brauchte ich etwas Zeit, in den Rhythmus des Buches hineinzufinden. Die Geschichte ist schnell erzählt: Der ehemalige Lehrer und bald engste Freund der Ich-Erzählerin stirbt, er hinterlässt drei Ehefrauen und einen Hund. Als die dritte und letzte der Angetrauten der Ich-Erzählerin sagt, dass der Verstorbene den nun depressiven Hund ihr zugedacht habe, erachtet sie das nicht als wirkliche Option. Aber: der Hund, eine Dogge namens Apollo, zieht ein – zuerst in die Wohnung und dann mehr und mehr ins Herz und ins Leben. Dass die Gefahr besteht, die Wohnung zu verlieren,weil diese keine Hundehaltung erlaubt? Egal, auch wenn das in New York keine banale Sache ist, wenn man eine neue zahlbare bräuchte. Das Argument, dass sie eigentlich Katzenmensch wäre, ist bald vergessen. Klar ist: Diesem Hund muss in seiner Trauer geholfen werden, er braucht einen Freund, der für ihn da ist – oder ist es nicht eigentlich umgekehrt?

«Was sind wir, Apollo und ich, wenn nicht zwei Einsame, die einander schützen, grenzen und grüssen? Es ist gut, dass die Dinge klar sind. Wunder oder kein Wunder, was immer geschieht, nichts wird uns trennen.“

So oder so: Sigrid Nunez schrieb einen wunderbaren Roman über das Zusammenwachsen zweier Wesen, über eine Liebe, die tief geht. Sie schreibt zudem immer wieder auch über das Schreiben:

«Statt über das zu schreiben, was ihr wisst, hast du zu uns gesagt, schreibt über das, was ihr seht. Geht davon aus, dass ihr sehr wenig wisst und nie viel wissen werdet, ausser ihr lernt, zu sehen. Führt ein Notizbuch, um aufzuschreiben, was ihr seht, zum Beispiel, wenn ihr draussen auf der Strasse seid.»

*Der Freund» ist eine Geschichte über Risken und Verluste im Leben, über den Tod, über Freundschaft, über Hunde und deren Welt, wie sie durch Apollo nach und nach erfahrbar wird:

«Sie begehen keinen Selbstmord. Sie weinen nicht. Aber sie können zerbrechen und sie tun es. Ihre Herzen können brechen, und sie tun es. Sie können den Verstand verlieren, und sie tun es.»

Nicht zuletzt ist es eine Geschichte über das Loslassen.

«Was wir vermissen – was wir verlieren und worum wir trauern -, ist es nicht das, was uns zuinnerst zu der Person macht, die wir wirklich sind.“

Am Schluss dieses Buches sass ich da und seufzte tief. Ums Herz war mir schwer und doch warm. Die Träne im Auge wäre zu kitschig, sie noch zu erwähnen, weswegen ich das lasse.

Sigrid Nunez’ «Der Freund» ist ein Herzensbuch, eines, das man ungern aus der Hand legt, das man in einem Zug weglesen möchte und doch Angst hat, es könnte zu Ende gehen. Es ist ein Buch, das tief geht und da auch noch eine Weile bleibt.