«Wer Bücher liest, schaut in die Welt und nicht nur bis zum Zaune.» Johann Wolfgang von Goethe

Wenn ich mir die aktuellen Neuerscheinungen im Bereich Philosophie und Soziologie anschaue, frage ich mich manchmal: Welchen Lebensbezug hat all das noch? Wie oft betreffen die gestellten Fragen wirklich den Menschen in seinem Sein, in seinem Alltag, den jeder zu bestreiten hat? Sogar lebensrelevante Fragen der Politik und des Zusammenlebens werden auf eine Weise thematisiert, dass ihnen jeglicher konkrete Lebensbezug genommen ist. Verfasser der Bücher sind mehrheitlich sehr intelligente, oft namhafte Grössen des Universitätsbetriebs oder aber der frei forschenden Intelligenzia. Manchmal scheint es, als ob sie sich gegenseitig die Bälle zuspielten, wie ich dereinst auf dem Pausenplatz am Pingpongtisch.

Ich habe mich lange in diesem hochgeistigen Umfeld bewegt. Und ja ich tat es gerne, ich ging darin auf, weil es etwas war, das ich konnte. Es lag mir, mich in Gebiete zu vertiefen, sie zu erfassen und sie auf konzise Weise wieder von mir zu geben. Das gab mir eine Rechtfertigung für mein Tun, das ich mir hart erkämpft hatte als Klassenaufsteigerin, die ich war, geschlagen noch mit diversen Eigenheiten, die nicht mehrheitskompatibel waren. Es war ein Feld, in dem ich mich behaupten konnte. Ich hatte das dringend nötig, da ich ausser meinem Geist nicht viel hatte, auf das ich vertraute im Leben, vor allem nicht in Bezug auf mich und meinen Stand in diesem.

Nietzsche sagte einst, dass alle Philosophie obsolet sei, wenn sie nicht zum Leben tauge. Ob seine eigene diesem Anspruch genügte, mag ich bezweifeln, doch abgesehen davon stimme ich ihm zu. Schaut man in die Welt, sieht man da Probleme, die in neuen philosophischen Büchern und den meisten geführten Diskussionen kein Thema mehr zu sein scheinen. Die behandelten Themen in der Politik und in den Universitäten haben mit denen des wirklichen Lebens wenig gemein. Die ehemals linken Kreise, die sich um Armut sowie Ausnutzung und Diskriminierung von Unterprivilegierten bemühten, haben sich auf Nischen verlegt, mit denen sich die Mehrheit der Not leidenden Menschen nicht mehr identifizieren können, die rechten Parteien sahnen ab, weil sie vordergründig lebenspraktische Anliegen behandeln. Wir mögen am Schluss vielleicht eine Sprache definiert haben, die keiner mehr sprechen kann, und für alle Befindlichkeiten entsprechende Toiletten gebaut haben. Daneben darben alte Menschen in Armut, alleinerziehende Mütter wissen nicht, wie sie ihre Kinder ernähren sollen, und einst hart erkämpfte Rechte (straffreier Schwangerschaftsabbruch z. B.), werden nach und nach wieder eliminiert. Ich bin mir der Plakativität dieser Aussagen bewusst, doch sie ist ebenso gewählt.

Die Philosophie hätte so viel zu sagen. Es ist eine Disziplin, die den Überblick hat, und das in einer Zeit, in der man alles in immer noch kleinere Einheiten fasst und die Interdisziplinarität ignoriert, obwohl die wirklich grossen Denker, die wir noch heute kennen, immer das grosse Ganze betrachtet haben und sich ihr Erfolg gerade daraus speiste. Es scheint fast, als hätte Hannah Arendt recht gehabt, als sie sinngemäss sagte, dass da, wo die Philosophie endet, die Literatur einsetzt, weil vieles nicht in abstrakten Begriffen zu erfassen sei, sondern in Geschichten erfahrbar werde.

Die gelehrten Philosophen, die in ihrem Elfenbeinturm sitzen und sich an ihren geistigen Höhenflügen ergötzen, rümpfen oft die Nase über die, welche Geschichten erzählen. Das erscheint ihnen als eine minderwertige Form des Ausdrucks und die Geschichten werden oft als Befindlichkeiten abgetan. Diese Geringschätzung von Autor und Form war auch der Grund, wieso einst Peter Bieri unter Pseudonym zum Romancier wurde. Er hatte recht daran getan, denn als es aufflog, sank er in der Achtung seiner Fachkollegen merklich. Er hat es zum Glück gut verkraftet und seinen Lesern (und seinen Studenten) viel geschenkt).

Wenn man bedenkt, dass der Mensch seit Urgedenken Geschichten erzählt, dass das Erzählen von Geschichten gar oft als den Menschen ausmachende Seinsweise definiert wird, verwundert diese Geringschätzung auf den ersten Blick. Auf den zweiten könnte man sie so deuten, dass man sich durch den abstrakt elaborierten Code über das Allgemeinmenschliche erheben und zum Übermenschen werden möchte. Und ja, wer träumt nicht vom kleinen bisschen Ruhm, vom erhabenen Moment als Pfau im Hühnerstall. Aber vielleicht ist es auch ganz anders:

Beim Schreiben über all das, fällt mir auf, wie sehr sich meine Sprache der Materie anpasst. Die vielen wissenschaftlichen Artikel und Beiträge haben sich in mein Schreiben eingebrannt. Während meine literarische Sprache einen eigenen Stil hat, der komplett anders ist, verfalle ich ohne es zu wollen oder bewusst zu wählen beim Schreiben eines sachlichen Themas in den Duktus der Fachsprache. Eine spannende Selbst-Beobachtung, die eine weitere Möglichkeit der Erklärung mit sich bringt.

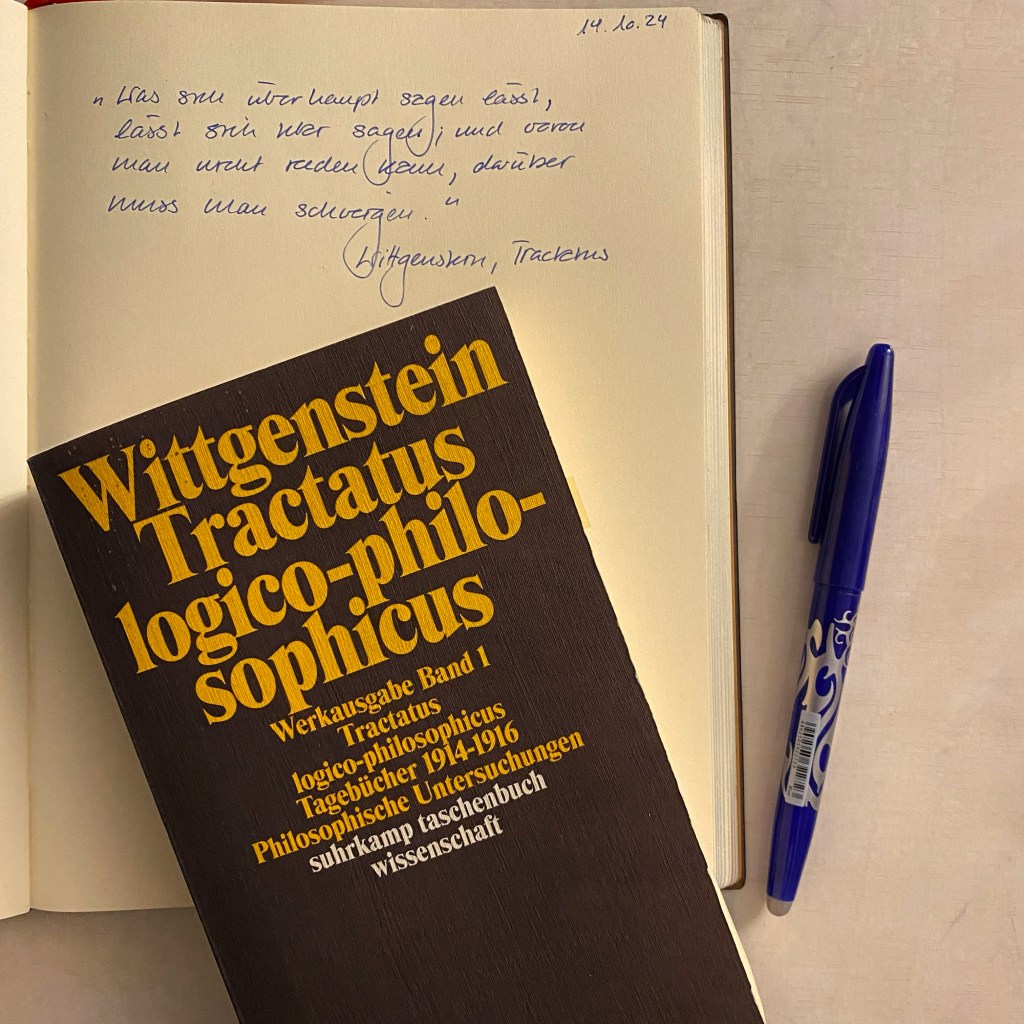

Ich trug immer beide Lieben in mir: die zur Literatur und die zur Philosophie. Angefangen hat alles mit Literatur, danach schwang mal die eine, mal die andere oben auf. Missen würde ich keine wollen, doch merke ich, dass das Pendel mit zunehmendem Alter wieder dahin zurückschlägt, wo ich herkam: zur Literatur. Ich bin sehr dankbar für die Philosophie im Rücken, als Unterbau, als Denkschule, als Zettelkasten, auf welchen ich immer wieder zurückgreifen kann beim Lesen und Schreiben. Aber: Die Philosophie, wie ich sie heute erlebe, in all ihrer Abgehobenheit, ihrem Anspruch, ihrer Geziertheit, sie holt mich nicht mehr ab, sie spricht nicht mehr zu mir. Es ist und bleibt immer das gleiche, was mich umtreibt: Der Mensch in seinem Lebensumfeld, sein Sein und Mit-Sein. Ich suche es in den Büchern, ich finde es in der Literatur. Und ja, in ihr steckt alles drin: Philosophie, Kultur, Zeitgeschichte, Lebensrealität. Man muss sie nur finden. Und das kann jeder für sich selbst tun. Für mich ist das ein Stück Freiheit.